关于发布行业标准夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准的通知

建标〔2001〕号

根据建设部《关于印发<一九九九年工程建设城建、建工行业标准制订、修订计划>的通知》(建标〔1999〕309号)的要求,由中国建筑科学研究院和重庆大学主编的《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,经审查,批准为行业标准,其中3.0.3,4.0.3,4.0.4,4.0.7,4.0.8,5.0.5,6.0.2为强制性条文,必须严格执行。该标准编号为JGJ134-2001,,2001年10月1日起施行。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院负责管理和具体解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版。

中华人民共和国建设部

2001年7月5日

前 言

根据建设部建标〔1999〕309号文的要求,标准编制组经广,泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定了本标准。

本标准的主要技术内容是:

1总则;

2术语;

3.室内热环境和建筑节能设计指标;

4.建筑和建筑热工节能设计;

5.建筑物的节能综合指标;

6采暖空调和通风节能设计。

本标准由建设部建筑工程标准技术归口单位中国建筑科学研究院负责管理和具体解释

本标准的主编单位是:中国建筑科学研究院(地址:北京北三环东路30号;邮政编码:100013);重庆大学(地址:重庆沙坪坝北街83号;邮政编码:400045)。

本标准参编单位是:中国建筑业协会建筑节能专业委员会、上海市建筑科学研究院、同济大学、江苏省建筑科学研究院、东南大学、中国西南建筑设计研究院、成都市墙体改革和建筑节能办公室、武汉市建工科研设计院、武汉市建筑节能办公室、重庆市建筑技术发展中心、北京中建建筑科学技术研究院、欧文斯科宁公司上海科技中心、北京振利高新技术公司、爱迪士(上海)室内空气技术有限公司。

本标准主要起草人员是::郎四维、付祥钊、林海燕、涂逢祥、刘明明、蒋太珍、冯雅、许锦峰、林成高、杨维菊、徐吉浣、彭家惠、鲁向东、段恺、孙克光、黄振利、王一丁。

目 次

1总则

2术语

3室内热环境和建筑节能设计指标

4建筑和建筑热工节能设计

5建筑物的节能综合指标

6采暖空调和通风节能设计

附录A 外墙平均传热系数的计算

附录B 建筑面积和体积的计算

本标准用词说明

1 总 则

1.0.1 为贯彻国家有关节约能源、环境保护的法规和政策,改善夏热冬冷地区居住建筑热环境,提高采暖和空调的能源利用效率,制定本标准。

1.0.2 本标准适用于夏热冬冷地区新建、改建和扩建居住建筑的建筑节能设计。

1.0.3 夏热冬冷地区居住建筑的建筑热工和暖通空调设计必须采取节能措施,在保证室内热环境的前提下,将采暖和空调能耗控制在规定的范围内。

1.0.4 夏热冬冷地区居住建筑的节能设计,除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2 术 语

2.0.1 建筑物耗冷量指标indexofcoollossofbuilding

按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由空调设备提供的冷量。

2.0.2 建筑物耗热量指标indexofheatlossofbuilding

按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积在单位时间内消耗的需要由采暖设备提供的热量。

2.0.3 空调年耗电量annualcoolingelectricityconsumption

按照夏季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积空调设备每年所要消耗的电能。

2.0.4 采暖年耗电量annualheatingelectricityconsumption

按照冬季室内热环境设计标准和设定的计算条件,计算出的单位建筑面积采暖设备每年所要消耗的电能。

2.0.5 空调、采暖设备能效比(EER)energyefficiencyratio

在额定工况下,空调、采暖设备提供的冷量或热量与设备本身所消耗的能量之比。

2.0.6 采暖度日数(HDD18)heatingdegreedaybasedon18℃

一年中,当某天室外日平均温度低于18℃时,将低于18℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。

2.0.7 空调度日数(CDD26)coolingdegreedaybasedon26℃

一年中当某天室外日平均温度高于26℃时,将高于26℃的度数乘以1天,并将此乘积累加。

2.0.8 热惰性指标(D)indexofthermalinertia

表征围护结构反抗温度波动和热流波动能力的无量纲指标,其值等于材料层热阻与蓄热系数的乘积。

2.0.9 典型气象年(TMY)TypicalMeteorologicalYear

以近30年的月平均值为依据,从近10年的资料中选取一年各月接近30年的平均值作为典型气象年。由于选取的月平均值在不同的年份,资料不连续,还需要进行月间平滑处理。

3 室内热环境和建筑节能设计指标

3.0.1 冬季采暖室内热环境设计指标,应符合下列要求:

1 卧室、起居室室内设计温度取16~18℃;

2 换气次数取 1.0次/h。

3.0.2 夏季空调室内热环境设计指标,应符合下列要求:

1 卧室、起居室室内设计温度取26~28℃;

2 换气次数取 1.0次/h。

3.0.3 居住建筑通过采用增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备能效比的节能措施,在保证相同的室内热环境指标的前提下,与未采取节能措施前相比,采暖、空调能耗应节约50%。

4 建筑和建热工节能设计

4.0.1 建筑群的规划布置、建筑物的平面布置应有利于自然通

风。

4.0.2 建筑物的朝向宜采用南北向或接近南北向。

4.0.3 条式建筑物的体形系数不应超过0.35,点式建筑物的体

形系数不应超0.40。

4.0.4 外窗(包括阳台门的透明部分)的面积不应过大。不同朝向不同、窗墙面积比的外窗,其传热系数应符合表4.0.4的规定。

表4.0.4 不同朝向、不同窗墙面积比的外窗传热系数

朝向 | 窗外环境条件 | 外窗的传热系数K[W/(m²·K)] | ||||

窗墙面积比≤0.25 | 窗墙面积比>0.25且≤0.03 | 窗墙面积比>0.30且≤0.35 | 窗墙面积比>0.35且≤0.45 | 窗墙面积比>0.45且≤0.50 | ||

北(偏东60°到偏西60°范围) | 冬季最冷月室外平均气温>5℃ | 4,7 | 4,7 | 3.2 | 2.5 | |

冬季最冷月室外平均气温≤5℃ | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | ||

东、西(东或西偏北30°到偏60°范围) | 无外遮阳措施 | 4.7 | 3.2 | |||

有外遮阳 (其太阳辐射透过率≤20%) | 4.7 | 3.2 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | |

南(偏东30°到偏西30°范围) | 4.7 | 4.7 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | |

4.0.5 多层住宅外窗宜采用平开窗。

4.0.6 外窗宜设置活动外遮阳。

4.0.7 建筑物1~6层的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》GB7107规定的Ⅲ级;7层及7层以上的外窗及阳台门的气密性等级,不应低于该标准规定的Ⅱ级。

4.0.8 围护结构各部分的传热系数和热惰性指标应符合表4.0.8的规定。其中外墙的传热系数应考虑结构性冷桥的影响,取平均传热系数,其计算方法应符合本标准附录A的规定。

表4.0.8 围护结构各部分的传热系数

(K[W/(m²·K)])和热惰性指标(D)

屋顶 | 外墙 | 外墙(含阳台门透明部分) | 分户墙和楼板 | 底部自然通风的架空楼板 | 门户 |

K≤1.0 D≥3.0 | K≤1.5 D≥3.0 | 按表4.0.4的规定 | K≤2.0 | K≤1.5 | K≤3.0 |

K≤0.8 D≥2.5 | K≤1.0 D≥2.5 |

注:当屋顶和外墙的K值满足要求,但D值不满足要求时,应按照《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第5.1.1条来验算隔热设计要求。

4.0.9 围护结构的外表面宜采用浅色饰面材料。平屋顶宜采用绿化等隔热措施。

5 建筑物的节能综合指标

5.0.1 当设计的居住建筑不符合本标准第和4.0.3、4.0.4和4.0.8条中的各项规定时,则应按本章的规定计算和判定建筑物节能综,合指标。

5.0.2 本标准采用建筑物耗热量、耗冷量指标和采暖、空调全年用电量为建筑物的节能综合指标。

5.0.3 建筑物的节能综合指标应采用动态方法计算。

5.0.4 建筑节能综合指标应按下列计算条件计算。

1 居室室内计算温度,冬季全天为18℃,夏季全天为26℃。

2 室外气象计算参数采用典型气象年。

3 采暖和空调时换气次数为1.0次/h。

4 采暖、空调设备为家用气源热泵空调器,空调额定能效比取2.3,采暖额定能效比,1.9。

5 室内照明得热为每平方米每天0.014kWh。室内其他得热平均强度为4.3W/m²。

6 建筑面积和体积应按本标准附录B计算。

5.0.5 计算出的每栋建筑的采暖年耗电量和空调年耗电量之和,不应超过表5.0.5按采暖度日数列出的采暖年耗电量和按空调度日数列出的空调年耗电量限值之和。

表5.0.5 建筑物节能综合指标的限值

HDD18 (C·d) | 耗热量指标qh (W/m²) | 采暖年耗电量Eh (kWh/m²) | CDD26 (C·d) | 耗冷量指标qc (W/m²) | 空调年耗电量Ec (kWh/m²) |

800 | 10.1 | 11.1 | 25 | 18.4 | 13.7 |

900 | 10.9 | 13.4 | 50 | 19.9 | 15.6 |

1000 | 11.7 | 15.6 | 75 | 21.3 | 17.4 |

1100 | 12.5 | 17.8 | 100 | 22.8 | 19.3 |

1200 | 13.4 | 20.1 | 125 | 24.3 | 21.2 |

1300 | 14.2 | 22.3 | 150 | 25.8 | 23.0 |

1400 | 15.0 | 24.5 | 175 | 27.3 | 24.9 |

1500 | 15.8 | 26.7 | 200 | 28.8 | 26.8 |

1600 | 16.6 | 29.0 | 225 | 30.3 | 28.6 |

`700 | 17.5 | 31.2 | 250 | 31.8 | 30.5 |

1800 | 18.3 | 33.4 | 275 | 33.3 | 32.4 |

1900 | 19.1 | 35.7 | 300 | 34.8 | 34.2 |

2000 | 19.9 | 37.9 | |||

2100 | 20.7 | 40.1 | |||

2200 | 21.6 | 42.4 | |||

2300 | 22.4 | 44.6 | |||

2400 | 23.2 | 46.8 | |||

2500 | 24.0 | 49.0 |

6 采暖、空调和通风节能设计

6.0.1 居住建筑采暖、空调方式及其设备的选择,应根据当地资源情况,经技术经济分析,及用户对设备运行费用的承担能力综合考虑确定。

6.0.2 居住建筑当采用集中采暖、空调时,应设计分室(户)温度控制及分户热(冷)量计量设施。采暖系统其他节能设计应符合现行行业标准《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26中的有关规定。集中空调系统设计应符合现行国家标准《旅游旅馆建筑热工与空气调节节能设计标准》GB50198中的有关规定。

6.0.3 一般情况下,居住建筑采暖不宜采用直接电热式采暖设备。

6.0.4 居住建筑进行夏季空调、冬季采暖时,宜采用电驱动的热泵型空调器(机组),或燃气(油)、蒸汽或热水驱动的吸收式冷(热)水机组,或采用低温地板辐射采暖方式,或采用燃气(油、其他燃料)的采暖炉采暖等。

6.0.5 居住建筑采用燃气为能源的家用采暖设备或系统时,燃气采暖器的热效率应符合国家现行有关标准中的规定值。

6.0.6 居住建筑采用分散式(户式)空气调节器(机)进行空调(及采暖)时,其能效比、性能系数应符合国家现行有关标准中的规定值。居住建筑采用集中采暖空调时,作为集中供冷(热)源的机组,其性能系数应符合现行有关标准中的规定值。

6.0.7 具备有地面水资源(如江河湖水等),有适合水源热泵运行温度的废水等水源条件时,居住建筑采暖、空调设备宜采用水源热泵。当采用地下井水为水源时,应确保有回灌措施,确保水源不被污染,并应符合当地有关规定;具备可供地热源热泵机组埋管用的土壤面积时,宜采用埋管式地热源热泵。

6.0.8 居住建筑采暖、空调设备,应优先采用符合国家现行标准规定的节能型采暖、空调产品。

6.0.9 应鼓励在居住建筑小区采用热、电、冷联产技术,以及在住宅建筑中采用太阳能、地热等可再生能源。

6.0.10 未设置集中空调、采暖的居住建筑,在设计统一的分体空调器室外机安放搁板时,应充分考虑其位置有利于空调器夏季排放热量、冬季吸收热量,并应防止对室内产生热污染及噪声污染。

6.0.11 居住建筑通风设计应处理好室内气流组织,提高通风效率。厨房、卫生间应安装局部机械排风装置。对采用采暖、空调设备的居住建筑,可采用机械换气装置(热量回收装置)。

附录A

外墙平均传热系数的计算

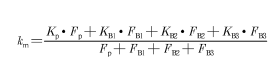

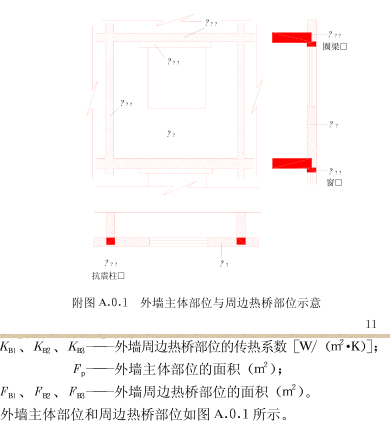

A.0.1 外墙受周边热桥的影响,其平均传热系数应按下式计算:

(附A.0.1)

(附A.0.1)

式中 Km——外墙的平均传热系数[W/(m²·K)];

Kp——外墙主体部位的传热系数按[W/(m²·K)],按《民用建筑热工设计规范的规范》GB50176——93的规定计算;

附录B

建筑面积和体积的计算

B.0.1 建筑面积应按各层外墙外包线围成面积的总和计算。

B.0.2 建筑体积应按建筑物外表面和底层地面围成的体积计算。

B.0.3 建筑物外表面积应按墙面面积、屋顶面积和下表面直接接触室外空气的楼板面积的总和计算。

本标准用词说明

1.为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

1)表示很严格,非这样做不可的:

正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

表示有选择,在一定条件下可以这样做的:

采用“可”

2.标准中指明应按其他有关标准执行时,写法为:“应符合···的规定”或“应按···执行”。

本电子版由中国建筑技术资料网制作

http://www.ccdn.cn

http://www.build365.com

请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您