市规划国土委市发展改革委关于印发深圳市城市更新“十三五”规划的通知

深规土〔2016〕824号

各区政府(新区管委会)、市直各单位:

《深圳市城市更新“十三五”规划》已经市政府同意,现予印发,请认真贯彻执行。

特此通知。

深圳市规划和国土资源委员会

深训市发展和改革委员会

2016年11月9日

目录

总则

第一章更新目标

第二章更新策略

第一节优化城市空间布局

第二节提高产业发展质量

第三节提升民生幸福水平

第四节鼓励低碳生态更新

第三章更新方式与更新功能指引

第一节城中村更新指引

第二节旧工业区更新指引

第三节旧城区更新指引

第四章基础设施系统更新指引

第一节市政基础设施升级指引

第二节城市交通系统更新指引

第三节城市安全保障指引

第五章“两房”配建指引

第一节人才住房和保障性住房配建指引

第二节创新型产业用房配建指引

第六章更新分区与统筹地区指引

第一节更新分区

第二节更新统筹片区

第七章实施保障机制

第一节健全更新管理机制

第二节创新更新实施模式

第三节完善政策保障体系

第四节加强组织工作保障

第五节完善更新监督与考核机制

附图

总则

第一条 为贯彻落实广东省《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》(粵府〔2009〕78号)、《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》(粵府〔2016〕96号)《深圳市城市更新办法》(深府令第211号)《深圳市城市更新办法实施细则》(深府〔2012〕1号),有序开展深圳市城市更新工作,加快土地二次开发利用,推进产业升级转型,提升城市综合功能,促进特区一体化发展,实现全市经济社会有质量的稳定增长和可持续的全面发展,依据相关法律、法规和上层次规划的要求,编制本规划。

第二条 本规划编制的主要依据包括:

1、《深圳市城市总体规划(2010-2020)》;

2、《深圳市土地利用总体规划(2006-2020)》;

3、《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

4、《关于推进“三旧”改造促进节约集约用地的若干意见》;

5、《关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知》;

6、《关于“三旧”改造工作实施意见(试行)》(粵府办〔2009〕122号);

7、《深圳市城市更新办法》;

8、《深圳市城市更新办法实施细则》;

9、《关于深入推进城市更新工作的意见》(深府〔2010〕193号)

10、其他相关规划及标准。

第三条 本规划遵循“规划引领、政府统筹、公益优先、市场运作、公众参与”的原则。

第四条 本规划范围为深圳市全市域。

第五条 本规划是指导全市城市更新工作的纲领性文件,是落实《深圳市城市总体规划(2010-2020)》的五年规划,是《深圳市城市近期建设规划与土地利用规划(2016-2020)》的重要组成部分,是指导各区(含新区,下同)城市更新五年规划编制、更新单元计划制定的重要依据。

第六条 本规划期限为2016-2020年。

第一章 更新目标

第七条 总体目标

“十三五”期间,积极贯彻中央城市工作会议精神和推进供给侧结构性改革的总体要求,以创新、协调、绿色、开放、共享为理念,以加快建成宜居宜业的现代化国际化创新型城市为目标,以提高城市发展质量和提升土地节约集约利用水平为核心,结合强区放权工作要求,合理有序推进城市更新工作。

积极鼓励开展各类旧区综合整治,推进以城中村、旧工业区为主要对象的拆除重建,探索历史文化地区保护活化,逐步实现城市空间布局优化、产业转型升级、居住环境和条件改善,提升公共配套水平,提高基础系统支撑能力与城市安全保障能力,实现城市有机更新,促进城市的有质量、有秩序、可持续发展。

1、规划期内,争取全市完成各类更新用地规模30平方公里。其中,拆除重建类更新用地供应规模为12.5平方公里,非拆除重建类(综合整治、功能改变等)更新用地规模为17.5平方公里。

2、规划期内完成城市更新固定资产投资总额3500亿元(含拆除重建、综合整治与功能改变等各类城市更新)

3、提倡有机更新,规划期内力争完成100个旧工业区复合式更新(指以拆除重建为主、综合整治为辅的城市更新,下同)和旧工业区综合整治项目(指以综合整治为主,融合功能改变、加建扩建、局部拆建等方式的城市更新,下同),为产业一体化发展和创新驱动发展腾挪空间,带动产业结构调整升级;稳步推进城中村和旧城区综合整治,规划期内力争完成100个城中村或旧住宅区、旧商业区综合整治项目,有序推进环境质量提升,努力建成生态宜居城市。

4、通过城市更新有效增加交通设施、市政公用设施、医疗卫生设施、教育设施、社会福利设施、文体设施、绿地与广场等公益性项目,实现特区一体化水平显著提升。

5、通过城市更新持续稳定提供人才住房和保障性住房、创新型产业用房,规划期内力争通过更新配建人才住房和保障性住房约650万平方米,配建创新型产业用房总规模约100万平方米。

6、规划期内力争通过城市更新实现违法建筑存量减少1000-1200万平方米。

第八条 分区落实更新实施绩效考核指标

拆除重建方面,为实现“十三五”期间更新目标,每个区均应有成规模的拆除重建类更新重点地区以及重大公共利益保障类更新项目。根据各区发展潜力和需求,结合“十二五”期间绩效考核指标任务完成情况,分区开展“拆除重建类更新”实施绩效考核,具体目标任务低限值为:福田区50公顷,罗湖区120公顷,南山区75公顷,盐田区40公顷,宝安区265公顷,龙岗区420公顷,光明新区65公顷,坪山新区65公顷,龙华新区130公顷,大鹏新区20公顷,以上十区共计完成规模不低于1250公顷。

综合整治和功能改变方面,每个区均应有一批示范项目,涵盖旧工业区综合整治、城中村二类综合整治、旧住宅区和旧商业区综合整治等多种情形。根据各区更新潜力,分区开展“综合整治和功能改变类更新”实施绩效考核,具体目标任务为:福田区70公顷,罗湖区65公顷,南山区80公顷,盐田区25公顷,宝安区360公顷,龙岗区560公顷,光明新区100公顷,坪山新区80公顷,龙华新区230公顷,大鹏新区180公顷,以上十区共计完成规模为1750公顷。

第九条 合理引导建筑增量分配

通过城市更新优化建筑规模结构,重点保障公共服务和基础配套建筑面积,合理提高居住建筑及产业(含研发)建筑面积,适度控制商业(含办公)建筑面积。

规划期内预计通过拆除重建类更新供给建筑总面积约4600万平方米。其中,居住与商务公寓建筑面积约3150万平方米,商业(不含办公)建筑面积约240万平方米,办公建筑面积约200万平方米,产业(含研发)建筑面积约810万平方米,公共配套建筑面积约200万平方米。

第十条 有序调控更新单元计划规模

有效发挥城市更新单元计划的管控作用,有序推进计划审批,科学调控计划规模,规划期内全市新增更新单元计划规模控制在35-50平方公里,年度规模建议7-10平方公里。为保障全市五年计划调控目标完成,分区安排更新单元计划规模区间,具体分配方案见下表1,要求各区“十三五”期间新增计划规模不得突破下表中的上限值。

表1:各区更新单元计划规模分配方案

分区 | 计划规模分配下限值(公顷) | 计划规模分配上限值(公顷) |

福田 | 140 | 200 |

罗湖 | 335 | 480 |

南山 | 210 | 300 |

盐田 | 110 | 160 |

宝安 | 740 | 1060 |

龙岗 | 1170 | 1560 |

光明 | 185 | 300 |

坪山 | 185 | 300 |

龙华 | 370 | 520 |

大鹏 | 55 | 120 |

总计 | 3500 | 5000 |

第十一条 稳步提升更新实施率

“十三五”期间进一步加大更新项目实施力度,督促各区按年度完成绩效考核目标,实现全市拆除重建类更新1250公顷的用地供应,确保规划期末目标任务完成率迗到100%

第二章更新策略

为实现“十三五”更新目标,制定优化城市空间布局、提高产业发展质量、提升民生幸福水平、践行低碳生态更新等方面的更新策略。

第一节 优化城市空间布局

以加快特区一体化为目标,强化更新项目规划引导,通过更新统筹片区、重点更新单元和重点项目带动,促进城市空间优化布局,推动城市东进战略、中轴提升战略实施以及城市南北两带优化。

第十二条 强化多中心组团结构发展

以增加就业岗位、完善公共服务为核心,加大龙华中心、龙岗中心、空港中心、光明中心、坪山中心、盐田中心等副中心及组团中心的更新力度,重点打造原特区外就业中心,有序疏解福田、罗湖、南山等辖区的就业人口压力,提高组团内部职住平衡水平,稳步促进多中心组团式发展。

第十三条 积极引导重点区域更新

加强“十三五”重点发展区域的更新。以现代化国际化城市为标杆,积极引导中国(广东)自由贸易试验区蛇口片区、福田保税区、笋岗-清水河片区、高新北片区、大空港新城、宝安中心区、圾雪岗科技城、北站商务中心区、坪山中心区、光明凤凰城、龙岗中心区等全市重点发展区域开展高质量城市更新,形成城市新增长极。

加快推进轨道站点周边和枢纽区域的更新。“十三五”期间积极推进轨道6号线、7号线、8号线、9号线、10号线、11号线、3号线东延段和南延段、4号线北延段、5号线南延段等轨道站点周边区域的更新改造,重点发挥原特区外轨道站点周边地区的极核带动作用。紧抓深圳西站普速铁路功能调整和平湖枢纽建设机遇,积极推进深圳西站和平湖枢纽周边城市更新,优化城市发展空间。

第十四条 加强更新统筹片区和重点更新单元改造

以车公庙、梅林-彩田片区、蛇口、西丽中心、小梅沙、盐田河临港现代服务业产业带、铁仔山-碧海片区、阿波罗未来产业城、光明中心、坪山中心、北站周边片区、葵涌中心等重点产业发展区及重大公共配套设施周边区域为重点,结合各区确定的重点更新单元,积极开展更新规划试点,强化政府主导作用,鼓励集中连片实施更新,协调各方利益,带动基础设施建设和城市功能结构系统优化,促进片区经济整体提升。

第十五 条优化城市景观布局

在城市更新中应尊重城市传统肌理,保障城市景观空间供给,通过“面-线-点”三个层次的城市更新完善与丰富城市整体景观体系,建设具有地域特色的场所,塑造山水城相融、具有多元文化特质的城市风貌。

“面域”景观方面,主中心和次中心严格按照上层次规划优化功能与布局,对近期予以保留的城中村和旧工业区应加强综合整治,与拆除重建类更新地区、新建开发地区共同打造现代化的都市景观形象;对高新北区、福田保税区、笋岗-清水河片区、坂雪岗科技城等重点发展区域,结合地区功能定位推动城区功能升级,通过更新项目建设具有地区识别度与特色的地标或节点,凸显现代产业与人文文化融合的景观特征。

“线状”景观方面,重视河流两岸、道路两侧更新用地景观的线状延伸,通过更新释放深圳河、大沙河、茅洲河、观澜河、坪山河、龙岗河、布吉河等河道两岸及与河道垂直的道路两侧景观空间,修复主要自然景观廊道中的景观断点,促进自然山水与城市的相互交融。

“点状”景观方面,加强景观“微空间”的更新改造,重点通过更新增加城中村、旧工业区内部的绿地与活动空间,改善城区公共开放空间系统。其中,优先拆除重建区通过用地整合提供规模较大、集中成片的开放空间,其它地区通过零星用地更新实现功能置换提供广场绿地、小公园等小型开放空间。

第二节 提高产业发展质量

以促进产业创新引领、引导产业平稳转型和有序升级为目标,一方面落实工业区块线要求,稳定产业空间规模,巩固先进制造业空间基础;另一方面加强更新对创新型产业空间的供给,引导产业合理布局,促进产城融合发展。

第十六条 巩固产业空间基础

稳定工业用地规模,加强与全市工业区块线管理衔接。

为保障产业发展,稳定工业用地规模,积极对接全市工业区块线划定需求,加强工业用地更新改造引导。规划以产业功能主导片区范围为基础,优先将制造业基础良好、集中成片的产业园区划入区块线进行管理。

工业区块线内的旧工业区更新方向原则上应为工业用地功能。坚持“双轮驱动”战略,保障制造业用地规模,严格控制工业区块线范围内的“工改商”和“工改居”,保证至2020年全市工业用地比重不低于30%。鼓励旧工业区开展以综合整治为主的更新,通过加建扩建、局部拆建、环境整治、管理优化等措施不断提高产业空间品质,促进传统制造业向高端制造业升级。

第十七条 加强创新型产业空间供给

有序引导“工改MO”类更新项目合理布局,为创新型产业发展提供空间集聚、配套完善的高端载体。有序引导“工改MO”类更新项目合理布局,为创新型产业发展提供空间集聚、配套完善的高端载体。在与我市产业政策及上层次规划衔接的前提下,建议位于以下区域的工业用地可改造为新型产业用地:一是位于轨道站点周边500米范围的旧工业区;二是原特区外位于成片产业园区范围或工业区块线外,且位于全市“十三五”重点片区范围内的旧工业区。

有序引导旧工业区升级改造,合理控制新型产业空间新增规模。“十三五”期间,建议原特区外各区“工改MO”类拆除重建类更新用地规模按照不超过辖区“工改工”总规模的60%进行控制,同时建议全市“工改MO”类拆除重建类更新单元计划按照不超过6.75平方公里的规模进行调控,具体各区规模分配方案见下表。

表2:各区“工改腸”类更新单元计划用地规模分配

辖区 | 更新计划用地指标上限(公顷) |

福田区 | 45 |

罗湖区 | 50 |

南山区 | 60 |

盐田区 | 20 |

宝安区 | 100 |

龙岗区 | 160 |

光明新区 | 80 |

坪山新区 | 70 |

龙华新区 | 80 |

大鹏新区 | 10 |

合计 | 675 |

表3:各区创新型产业用房配建任务分配

辖区 | 创新型产业用房配建面积(万平方米) |

福田区 | 12.00 |

罗湖区 | 430 |

南山区 | 15.70 |

盐田区 | 1.80 |

宝安区 | 22.80 |

龙岗区 | 31.40 |

光明新区 | 1.50 |

坪山新区 | 1.50 |

龙华新区 | 1.20 |

大鹏新区 | 0.80 |

合计 | 100 |

第十八条 推动产城互促融合发展

以福田-罗湖中心、前海-南山-宝安中心、盐田中心、龙华中心、龙岗中心、空港中心、光明中心、坪山中心等主次中心区为重点,适度引导旧工业区改造为商业办公或居住功能,鼓励在新型产业用地中配建一定比例的人才住房和保障性住房,促进研发生产、商务服务、生活休闲等多功能高度融合,形成高质量、国际化的产城融合片区。

第三节 提升民生幸福水平

坚持发展为民、更新惠民,持续增加更新对民生的支持,加快以改善民生为重点的社会建设,在更新中努力加大公共服务配套供给、提高住房保障力度、促进社区可持续发展,实现更新利益的普惠共享,夯实全面建成小康社会的各项民生基础。

第十九条 加大公共服务配套供给

优先推动公共配套设施缺乏地区的城市更新。为促进基本公共服务均等化和特区一体化,要求各区政府加快开展辖区范围内公共配套设施承载能力评估,加强更新规划协调与引导。重点在福永、沙井、松岗、公明、民治、龙华、大浪、观澜、坂田、布吉、横岗、坪山、葵涌、大鹏等公共设施缺乏较严重的地区,结合更新统筹片区规划研究或重点更新单元规划,采用空间腾挪、功能整合等方式,贡献规模较大的集中连片用地,保障大型公共基础设施落地。

优先开展涉及教育、医疗、文体等重大公共配套设施建设的更新计划立项、规划审批与项目实施。进一步提高教育、医疗等公共服务设施的配套比例和建设标准,加强政府对城市更新项目中公共服务设施建设的政策倾斜与资金扶持,确保公共服务设施优先或同步于更新项目实施。

“十三五”期间争取在城市更新单元规划阶段新增一批公共配套设施,其中规划批准中小学不少于100所,综合医院不少于8家,幼儿园不少于215所,公交场站不少于133个,非独立占地的公共配套设施建筑面积不低于87万平方米,各区任务分配见下表。

表4:各区公共配套设施类更新任务分配

辖区 | 中小学(所) | 综合医院(家) | 幼儿园(所) | 公交场站(个) | 非独立占地公共配套设施建筑面积(万m²) |

福田区 | 2 | - | 10 | 9 | 3.4 |

罗湖区 | 6 | - | 18 | 17 | 8.3 |

南山区 | 8 | 1 | 15 | 13 | 5.3 |

盐田区 | 2 | - | 5 | 6 | 2.8 |

宝安区 | 23 | 1 | 30 | 22 | 18.5 |

龙岗区 | 30 | 3 | 75 | 35 | 29.3 |

光明新区 | 8 | 1 | 13 | 6 | 4.5 |

坪山新区 | 8 | 1 | 13 | 6 | 4.5 |

龙华新区 | 11 | 1 | 26 | 16 | 9 |

大鹏新区 | 2 | - | 10 | 3 | 1.4 |

合计 | 100 | 8 | 215 | 133 | 87.0 |

备注:上述非独立占地的公共配套设施包括社区警务室、社区管理用房、社区服务中心、文化活动室、社区健康服务中心、社区老年人日间照料中心、小型垃圾转运站、再生资源回收站、公共厕所、环卫工人作息房等。

第二十条 提高住房保障力度

加强房地产市场供应,缓解住房短缺压力。以城中村拆除重建为主、“工改居”为辅,加快住宅供应速度,提高更新供应住房规模和比重,争取更新住房供给占全市住房总供给七成以上,规划期内实现新增约26万套商品住房供给。

优化住房供应结构,严格执行更新配建人才住房和保障性住房政策。以中心区、轨道站点周边、重点产业片区等为重点,力争在“十三五”期间通过城市更新配建13万套人才住房和保障性住房。以轨道站点周边区域为重点,有效改善人才住房和保障性住房建设区位。以综合开发为方式,不断完善人才住房和保障性住房配套,满足多层次、多样化的住房需求。

表5:各区人才住房和保障性住房配建任务分配

辖区 | 人才住房和保障性住房配建套数(万套〕 |

福田区 | 0.5 |

罗湖区 | 0.7 |

南山区 | 0.9 |

盐田区 | 0.4 |

宝安区 | 2.8 |

龙岗区 | 4.6 |

光明新区 | 0.8 |

坪山新区 | 0.7 |

龙华新区 | 1.5 |

大鹏新区 | 0.3 |

合计 | 13.00 |

第二十一条 促进社区转型发展

引导原农村集体经济组织继受单位合理确定更新方式,有序推进原集体物质形态升级和经济转型。借鉴龙岗已有综合改造经验,通过政府支持引导、居民自主管理、多方良性互动的“共治共建共融”城中村治理新模式,实施提升社区环境、优化服务配套、引入现代化管理等多项措施,完成约20个城中村住宅改造项目,满足50万人的现代化住房需求,提升城市外来人口的认同感和归属感,促进多元文化融合。同时,通过更新改造积极引导城中村融入现代产业布局,深化集体股份合作公司改造,引导公司经营结构从单一的物业出租形态向多元化经营转变。

完善社区管理和服务体制,增强基层自治能力。按照现代化国际化创新城市的发展需求,一方面,积极探索加强和改善基层行政管理的有效途径和创新机制,努力将城中村纳入城市管理的统一秩序;另一方面,积极引导城中村的组织体系创新,理顺村内组织的职能和关系,将城中村的组织体系逐步纳入城市组织体系的现代化进程中去。同时,积极引导社会组织健康规范发展,增强其参与城市更新、社会管理和公共服务的积极性。

第四节 鼓励低碳生态更新

以打造国家低碳城市与生态文明示范市以及推进“城市修补、生态修复”为契机,协同推进低碳化、绿色化和循环化,实施全过程低碳生态更新,倡导以综合整治、功能改变为主导的更新方式,适度推行拆除重建,节约资源能源。在更新实施过程中践行海绵城市建设要求,弘扬生态文化,加强人文保护,倡导绿色更新,全面建设生态宜居的“绿色”典范城市。

第二十二条 倡导低碳绿色更新

坚持多元化的更新方式,科学评估现有更新对象,引导拆除重建类更新项目向一定范围集中,鼓励旧工业区复合式更新和旧工业区综合整治、城中村综合整治等有机更新模式,减少不必要的拆建行为。

推行从更新计划、规划到实施管理全过程的低碳化更新。在计划与规划阶段,通过低碳生态理念和技术方法的全面融入,科学制定城市更新单元计划与编制城市更新单元规划。在实施管理阶段,通过制定更新标准与技术规范,合理运用装配式建筑、建筑废弃物综合利用、提高土石方平衡水平、提升城市“海绵体”的规模和质量等多种低碳生态技术,推动绿色低碳更新。

鼓励市场开展低碳更新试点。以光明新区、坪山新区为重点,执行绿色建筑标准,探索低碳生态技术,发展低碳园区、低碳社区。

第二十三条 加强生态资源保护

践行生态修复行动。禁止深圳水库、铁岗水库、石岩水库、西丽水库等27个水库一级水源保护区内的更新行为。严格控制基本生态控制线内的更新行为,不得擅自改建和扩建线内已建合法建筑物、构筑物,积极探索线内-线外更新联动机制,推动梧桐山、塘朗山、羊台山、马峦山等重要功能区的生态恢复和整治复绿。加强大鹏半岛更新方式和规模的引导,保障大鹏半岛南北大型生态斑块间连通。

第二十四条 活化历史文化资源

执行紫线保护规定,紫线内严格禁止拆除重建更新,适度分类开展综合整治与保护活化。通过政府主导、市场参与的方式,开展大鹏所城、大万世居、龙田世居、曾氏宗祠、铁仔山古墓等具有深圳历史文化特色的文物保护单位、历史文化街区、优秀历史建筑的综合整治与保育活化,维护传统格局和风貌,提高环境质量。经批准划定的历史建筑、历史风貌区原则上不纳入城市更新拆除重建范围,鼓励结合城市更新项目实施活化与保育。

加强对紫线外其它历史文化资源的普查、登记、认定与保护。市场主体在拆除重建项目中应当严格保护古树名木,鼓励留存宗庙与祠堂,以及对古村落进行整体性保护。重点古村落强调保护传统街巷空间,延续特定场所精神,借鉴国内外古村落保护与利用的成功经验,秉承“功能再生”的理念,赋予其新的功能。一般古村落由相关部门对现状情况及历史背景进行调查记录,选取保护价值较高或最能体现古村落历史文化传承的历史建(构)筑物给予定点保护。

第三章更新方式与更新功能指引

第一节城中村更新指引

第二十五条 城中村以完善配套和改善环境为目标,以综合整治为主,拆除重建为辅,积极引导原农村集体经济组织发展转型升级,提高城市化质量。

1、位于原特区内建筑质量较好、建设年代较新的城中村,原则上以综合整治为主,通过改善沿街立面、完善配套设施、增加公共空间、美化环境景观,提升城中村生活环境品质。

2、位于原特区外龙华中心、龙岗中心、空港中心等副中心或观澜中心、布吉中心、平湖中心等组团中心,以及已建、在建轨道站点周边500米范围内的城中村,适度考虑拆除重建,加大人才住房和保障性住房配建力度,发展商业零售、商务办公、酒店旅游等服务业。

3、位于原特区外一般区位且建筑老化、隐患严重的城中村,鼓励拆除重建,提高物质空间质量、完善商贸服务、公共服务、市政交通等综合服务功能。

4、经市、区主管部门认定具有历史文化特色的城中村,原则上以综合整治为主,修缮祠堂、庙宇等具有历史文化价值的建筑群,强调历史文脉的传承与延续,在保护的前提下,发展特色文化产业与旅游产业。

5、其它类型城中村以综合整治为主,推行现代居住区物业管理模式,加强城中村治安管理与消防安全管理,增强社区文化认同。其中位于产业园区的城中村,可通过综合整治提高居住品质,为产业提供居住和配套服务功能。

第二节 旧工业区更新指引

第二十六条 旧工业区以产业升级为目标,规划功能在符合法定图则或其他上层次规划要求的前提下,统筹运用拆除重建、综合整治、功能改变等多种更新方式,为产业发展提供优质的物质空间。

1、位于市高新区或工业区块线内优势区位(轨道站点周边500米范围内)的旧工业区,可适当开展拆除重建,发展科技研发中试检测等功能,促进产业创新。

2、其它位于城市主中心区、副中心区和组团中心区与轨道站点周边500米范围内的旧工业区,以拆除重建为主,兼顾综合整治和功能改变,逐步置换生产制造功能,结合产业基础与区位特征,主要发展企业总部、文化服务、商贸会展等第三产业,推动产业升级。

3、位于工业区块线内一般区位(轨道站点周边500米范围以外),鼓励复合式更新,结合园区定位与产业基础,发展战略性新兴产业、先进装备制造业以及优势传统产业。

4、其它区位的旧工业区,在规划指引下尊重市场意愿开展更新,发展居住、商业以及科教培训、保税服务、旅游、物流会展、文化创意等特色产业,促进城市功能多元发展。

第三节 旧城区更新指引

第二十七条 旧住宅区更新以优化居住环境与完善配套设施为目标,采取以综合整治为主的更新方式,审慎开展拆除重建;工商住混合的旧城区以实现多元化商业、居住等复合功能为目标,鼓励采取综合整治的更新方式。

1、对建筑质量存在重大安全隐患、具有重大基础设施和公共设施建设需要以及保障性安居工程等公共利益建设需求的旧住宅区,可在政府主导下实施拆除重建;其他情形的旧住宅区,建议通过政府主导、社区参与等方式开展综合整治,通过实施建筑外观整饰、环境美化、发展底层商业、加建电梯和完善配套,改善居住环境。

2、对具有历史人文特色的旧城区,以综合整治为主要手段进行保育、活化与复兴,注重环境保护与文化继承,保留传统街区和生活特色,并鼓励与旅游开发进行有机结合。

3、对工商住混合等其它旧城区,调动业主积极性,鼓励业主与政府合作开展综合整治,优化功能布局,营造商业氛围,促使旧城区重新焕发活力。

第四章 基础设施系统更新指引

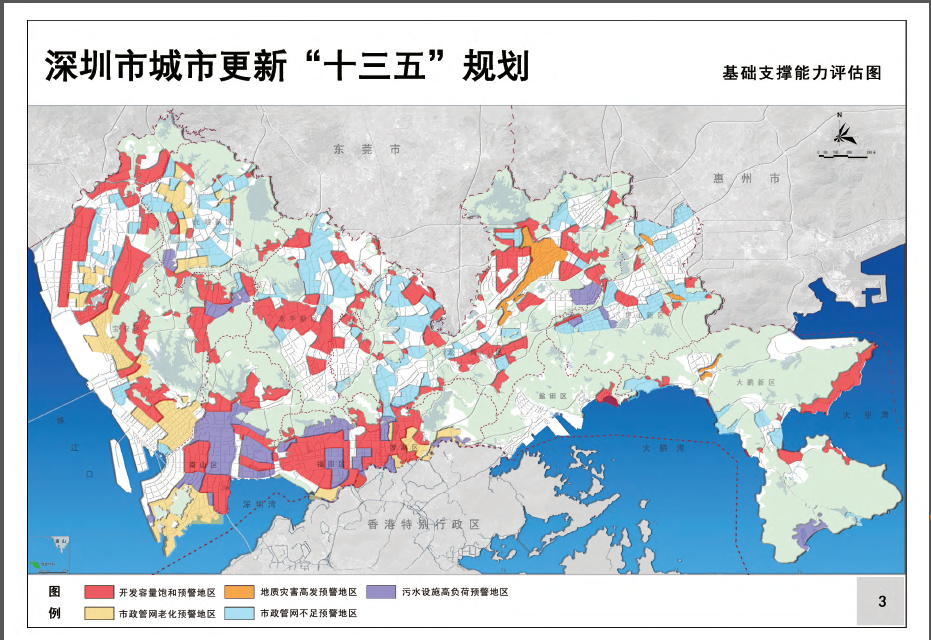

“十三五”期间,以提高城市基础支撑系统能力为目标,统筹规划、科学布局、有序推动市政基础设施更新、城市交通系统完善和安全保障能力提升,加快构建适度超前、功能完备、安全高效的现代化基础设施系统,为存量背景下深圳的有质量增长和可持续发展提供重要保障。

第一节 市政基础设施升级指引

“十三五”期间,各区政府应协调市政基础设施升级改造与城市更新项目建设时序。在支撑能力薄弱地区优先安排各类市政设施的升级改造与新建,在城市更新单元范围内优先落实各类市政基础设施的用地需求,保障设施与更新项目同步实施,系统提升辖区基础支撑水平。

第二十八条 推进市政支撑系统更新

各区政府应加快开展辖区市政承载能力评估,识别支撑能力薄弱地区,建立预警机制,以基础设施承载能力作为更新规模和时序安排的重要依据。

要求各区政府牵头,优先落实“十三五”期间近期建设规划确定的重大市政供应设施及环境保障设施,重点推进福田污水处理厂等续建工程,洪湖水质净化厂、沙湖污水处理厂、公明污水处理厂、平湖燃气门站等新建工程,以及南山水厂、东湖水厂、南山污水处理厂、蛇口污水处理厂等扩建工程,具体要求见下表。

表6:各区“十三五”期间优先落实的市政基础设施

辖区 | 设施名称与要求 |

福田区 | 续建福田污水处理厂等 |

罗湖区 | 扩建东湖水厂,扩容罗芳污水处理厂,新建洪湖水质净化厂,新建金威燃气调压站等 |

南山区 | 扩建南山水厂,扩建南山与蛇口污水处理厂等 |

盐田区 | 新建盐田燃气调压站等 |

宝安区 | 扩建长流陂、五指耙、石岩湖水厂,扩建沙井、固戍与福永污水处理厂,扩建松岗水质净化厂,新建福永、石岩与机场燃气调压站等 |

龙岗区 | 扩建坂雪岗与埔地吓污水处理厂,升级改造布吉污水处理厂,新建燃气平湖门站、宝龙调压站以及大鹏公司22号阀室降压站等 |

光明新区 | 扩建光明与公明污水处理厂,新建光明燃气调压站 |

坪山新区 | 扩建大工业区水厂,新建沙湖污水处理厂,扩建沙田污水处理厂,新建坑梓燃气调压站等 |

龙华新区 | 扩建红木山与茜坑水厂,扩建观澜污水处理厂,新建观澜与布吉西郊调压站等 |

大鹏新区 | 新建坝光水厂,新建坝光与东冲污水处理厂,新建迭福门站与葵涌燃气调压站等 |

“十三五”期间,重点对福田、罗湖、南山、宝安、光明等辖区的市政管网进行升级改造,积极推进福田保税区、罗湖老中心、蛇口、新安、福永、光明老中心等片区的老旧管网改造工程。规划期内重点改造给水、污水、燃气、电力等系统的干管瓶颈管段,以及解决管道老化破损、管径偏小、断头管打通等问题,提升系统整体承载能力。

对原特区外给水、污水、燃气等管网覆盖不足的片区,加快规划管网建设速度,重点推进沙井、松岗、光明、观澜、平湖、布吉、坪山、坑梓、大鹏等地区的管网建设工程,实现支撑能力的大幅度提升。对福田、盐田等有条件的地区,加强再生水资源利用,开展再生水厂与完善配套管网建设。

第二十九条 助推市政基础设施优化

城市更新中应结合各类市政基础设施的建设优先安排更新单元。城市更新单元规划编制中应优先保障各类市政基础设施需求,确保设施与更新项目同步建设。

合理安排更新配建市政基础设施目标。“十三五”期间要求各区在城市更新范围内,优先落实近期建设规划要求的电力、通信、消防、雨水等市政基础设施不少于39处。其中,变电站不少于13处、通信机楼不少于3处,邮政设施不少于1处、消防站不少于17处,雨水泵站不少于5处,具体各区市政基础设施任务见下表。

表7:各区市政基础设施类更新任务分配

辖区 | 变电站 | 消防站 | 雨水泵站 | 邮政、通信设施 |

福田区 | 3 | - | - | - |

罗湖区 | 3 | - | - | - |

南山区 | 1 | - | - | - |

盐田区 | 1 | - | - | - |

宝安区 | 2 | 3 | 4 | - |

龙岗区 | 2 | 10 | - | 2 |

光明新区 | - | 1 | 1 | 1 |

坪山新区 | - | - | - | - |

龙华新区 | 1 | 2 | - | 1 |

大鹏新区 | - | 1 | - | - |

合计 | 13 | 17 | 5 | 4 |

备注:以上数字单位为处(个)

老旧城区结合城市更新、地下空间开发等,因地制宜、统筹安排地下综合管廊建设。鼓励结合更新项目配套建设分散式建筑中水回用设施,实施污水源头减量。

第二节 城市交通系统更新指引

“十三五”期间,各区政府应积极协调城市交通设施与城市更新项目建设时序。在交通承载能力不足地区优先安排各类交通设施的建设,在城市更新单元范围内优先保障各类交通设施需求,保障设施与更新项目同步实施,系统提升辖区交通支撑能力。

第三十条 提升交通系统支撑水平

各区政府应加快开展辖区交通承载能力评估,识别拥堵地区和交通设施供应不足地区,建立预警机制,以承载能力作为更新规模和时序安排的重要依据。同步加快“十三五”期间轨道、道路以及其它交通设施建设,系统提升辖区交通支撑能力。

提升城市公共交通服务水平。“十三五”期间,强化轨道交通“主干”地位,加快完成轨道三期建设,促进常规公交和轨道系统的整合,为市民提供“门到门”全出行链的可靠、快速、便捷的高品质公交网络体系。

协调全市道路网建设。实施差异化的道路设施发展策略,打通中心城区道路微循环,提升出行品质。按照特区一体化标准要求,加快推进光明、坪山、龙华、大鹏等新区主、次干路网络建设,持续完善原特区外道路基础设施;适时启动新湖路-镇海路、布罗通道等通道设施建设,强化原二线关周边区域联系。

第三十一条 助推城市交通系统完善

对需要补缺公交场站、打通断头路、完善轨道接驳的地区,应优先安排城市更新单元。在城市更新单元规划编制时,应进行交通专项研究或影响评价,规划道路、配建公交场站和慢行系统(含通道、连廊、自行车道与停车位)等交通设施,应优先落实,确保用地供给以及与更新项目同步实施。

通过更新改造助推对外交通设施建设。统筹更新与整备两种实施手段,在城市更新中协调预留规划轨道交通线路的建设空间,以及东部过境高速、丹平路二期、大外环高速公路等对外交通通道。

通过更新优化公共交通,加快道路和慢行系统建设。结合城市更新改造,助推主干道及快速路建设,加快次干道、支路网建设,打通断头路,改善片区微循环;加强公交场站建设,提升公共交通服务水平。结合轨道交通站点以及公共开敞空间,设置自行车停车处,改善步行交通环境,优化慢行交通系统。结合地下空间建设与立体开发,加强慢行系统与周边建筑及公共空间的融合,促进交通与土地利用的协调发展。

第三节 城市安全保障指引

“十三五”期间,各区政府严格按照城市安全保障能力,协调城市更新项目建设时序。在辖区范围内优先推进防灾减灾重点工程建设,提升城市综合防灾水平,结合更新改造开展公共安全工程和防治设施建设,巩固城市安全防线。

第三十二条 完善城市安全保障体系

各区政府应加快开展辖区综合防灾能力评估,识别薄弱地区,强力推进防灾减灾重点工程建设,完善防灾减灾工程体系。“十三五”期间,各区政府牵头重点推进全市近期建设规划要求的消防站建设,打通清水河、湖贝等行泄通道,进一步完善雨水管网,完成深圳河等流域内涝整治工程。

第三十三条 保障隐患地区更新安全

“十三五”期间,要求各区政府应保障各类隐患地区的更新安全。严格控制橙线内部及周边地区的更新改造,保障居民生产生活安全。对于位于罗湖、龙岗、坪山等区域的地震断裂带,应在更新改造过程中进行地质条件评价,提高建筑抗震等级。对于存在易涝风险的福田、宝安、龙岗、光明、坪山、龙华等区域,应在更新改造过程中加强雨水管网及泵站建设。对于存在易塌陷、地质滑坡风险的龙岗中心、坑梓中心、葵涌中心、蛇口、罗湖二线插花地、大梅沙、大浪等区域,应在更新改造过程中同步开展公共安全工程和防治设施建设,并适当降低更新项目的开发强度。

第五章“两房”配建指引

第一节 人才住房和保障性住房配建指引

加大拆除重建类城市更新项目中配建人才住房和保障性住房力度,破解土地瓶颈,为筹集人才住房和保障性住房提供重要渠道。提升优势区位更新配套比例,完善人才住房和保障性住房周边商贸、交通、公共服务等综合配套设施建设,打造优质精品工程。

第三十四条 拓展人才住房和保障性住房来源

在改造方向为居住用地更新项目中,严格按照不同分区的规划批准住宅建筑面积的相应比例进行配建。关于一、二、三类地区的基准比例、修正比例以及空间范围分布,具体见城市更新政策中关于人才住房和保障性住房配建的相关规定。

在改造方向为新型产业用地的更新项目中,安排部分人才住房和保障性住房用地。在综合考虑产业发展需要、职住平衡需求、项目区位条件、公共设施及交通市政承载能力的情况下,结合更新单元规划地块划分,可在开发建设用地内,规划不少于开发建设用地面积15%且不超过20%的独立人才住房和保障性住房用地。

积极探索在轨道站点周边500米范围内、规划保留的成片产业园区范围外、规划功能为工业的现状旧工业区,可按照相应程序调整规划,申请通过更新建设人才住房和保障性住房。其中,申请改造的地块规模、周边公共设施支撑能力等相关要求,具体见相关政策规定。

第三十五条 配建要求

城市更新项目中配建的人才住房和保障性住房应集中布局,涉及项目分期建设的,人才住房和保障性住房原则上应布局在首期。更新项目配建的人才住房和保障性住房原则上由项目实施主体在项目实施过程中一并建设,但独立占地的人才住房和保障性住房也可划定宗地由政府相关部门组织建设。

第二节 创新型产业用房配建指引

为促进我市产业转型升级和加大对创新型产业的支持力度,有效增加创新型产业用房供应,要求升级改造为新型产业用地功能的旧工业区拆除重建类更新项目,应按照规定配建创新型产业用房。

第三十六条 配建比例

城市更新项目位于《深圳经济特区高新技术产业园区条例》适用范围以外的,项目改造后提供的创新型产业用房的建筑面积占项目研发用房总建筑面积的比例为12%

城市更新项目位于《深圳经济特区高新技术产业园区条例》适用范围内的,根据高新区行政管理机构确定的开发模式,其配建创新型产业用房的比例按照以下标准确定:权利主体为高新技术企业,自行开发的产业升级改造项目,配建比例为10%权利主体为非高新技术企业,其与高新技术企业合作开发的产业升级改造项目,配建比例为12%;权利主体为非高新技术企业,自行开发的产业升级改造项目,配建比例为25%。

第三十七条 建设和管理要求

更新配建的创新型产业用房原则上应集中布局,由项目实施主体在项目实施过程中一并建设。涉及项目分期建设的,创新型产业用房原则上应布局在首期。

更新项目配建的创新型产业用房应统一纳入市产业用房供需服务平台进行租售。

第六章 更新分区与统筹地区指引

第一节 更新分区

更新分区是以城市更新目标为导向,综合考虑片区的物质形态、配套设施、基础支撑能力、生态环境等现状基础条件,以及所处地区的发展定位与规划要求,按城市更新的重要性和控制要求进行划定的地区。

第三十八条 划定原则与思路

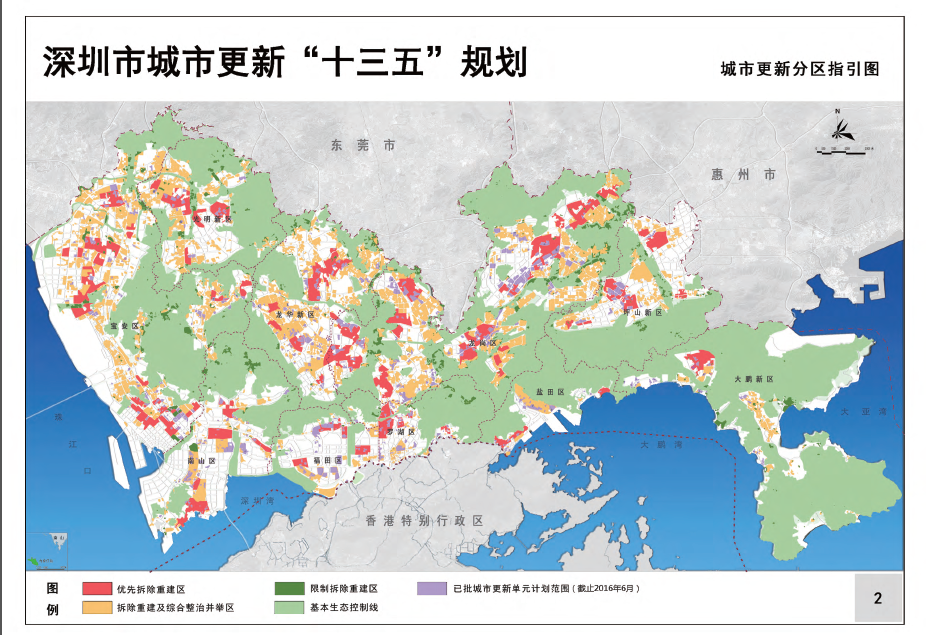

按照提升民生幸福、加快中心地区发展、保障基础设施、维护公共安全的划定原则,将全市更新对象划定为优先拆除重建区、限制拆除重建区和拆除重建及综合整治并举区三类分区。

将市政交通基础支撑条件较好、市场主体积极性高、需加强规划统筹与加快更新推进的,位于城市各级中心区、重点产业发展区、交通枢纽与轨道站点周边区域、公共配套设施不足地区等范围内的更新对象,划入优先拆除重建区。

有严格建设行为控制、需政府采取手段对拆除重建类更新进行管控的,位于基本生态控制线、橙线、紫线、历史建筑和历史风貌区等范围内的更新对象,划入限制拆除重建区。

除上述两类地区以外的更新对象,划入拆除重建及综合整治并举区。

第三十九条 三类分区分布与指引

优先拆除重建区内含用地面积106平方公里,限制拆除重建区含用地面积33平方公里,拆除重建及综合整治并举区含用地面积185平方公里。具体见附图2城市更新分区指引图,其中优先拆除重建区范围内涉及旧住宅区的,须另行按照旧住宅区相关的更新政策执行。

分区指引方面。由市更新主管部门牵头,重点强化对优先拆除重建区的政策指引,引导新申报的城市更新项目向该区域进行集中,提高城市更新对全市重点地区、中心城区发展的推动作用。限制拆除重建区应严格落实各类控制线管制要求,对拆除重建行为实施管控,条件允许的情况下考虑实施建设用地清退。拆除重建及综合整治并举区,由各区在城市更新五年规划中自行确定城市更新模式,鼓励符合条件的旧工业区进行升级改造。

要求各区城市更新五年规划划定的拆除重建空间范围不低于60%用地比例位于优先拆除重建区内,其余部分原则上在拆除重建与综合整治并举地区布局,不得位于限制拆除重建区。涉及各区划定的拆除重建空间范围边界超出本规划确定分区范围的,其超出部分的用地占全区拆除重建空间范围总量的比例不能大于

第二节 更新统筹片区

第四十条 划定原则与标准

为强化政府主导力度,加强对规划编制、片区整体利益平衡、重大公共配套设施落地、基础支撑能力系统提升等内容的整体统筹。结合上层次规划、全市优先拆除重建区和更新对象分布,以及符合拆除重建划定标准的更新对象所处区域的地理现状,划定相对成片的区域作为更新统筹片区。

一是规模适当。适度控制统筹地区的规模,原则上以3-5平方公里为宜。

二是公共保障。重点选择公共配套供需缺口较大的地区,通过地区划定实现更大区域的利益平衡,以保障一定规模的公共配套项目落地。

三是上下协同。与《深圳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》及各区城市更新五年规划所列重点更新区域进行充分衔接。

四是规划衔接。对法定图则编制时间较早、需进一步开展相关规划研究推动法定图则修编的地区,建议结合更新对象分布优先考虑划定更新统筹片区。

第四十一条 更新统筹片区指引

综合优先拆除重建区范围、更新对象分布以及基层更新诉求,按照统筹地区划定原则与标准,由各区政府划定更新统筹片区范围,报规划国土主管部门备案。

以统筹解决问题为导向,以优先落实公共配套设施及交通市政设施为抓手,鼓励各区积极主导更新统筹片区规划研究。在研究中明确各片区的功能定位、更新方式与更新重点区域,有侧重地指导不同区域城市更新工作,为各区的重点更新单元或一般更新单元划定提供依据。在符合深标和上层次规划导向的前提下,深入研究开发容量、配套设施、城市设计、利益平衡方案等内容。此外,积极完善更新统筹片区相关政策,提高市场参与性,实现通过统筹更新整体提升城市发展质量。

第七章 实施保障机制

第一节 健全更新管理机制

第四十二条 强化城市更新统筹

统筹安排拆除重建、综合整治、功能改变三种城市更新模式,科学、规范、有序地指导全市城市更新工作的开展,加快城市更新各项目标实现。积极推进城市修补、生态修复,实现城市有机更新,重点关注历史建筑、历史风貌区、特色风貌区的保护活化,以及旧住宅区和城中村的综合整治。

统筹城市更新与土地整备两种二次开发实施手段。积极探索存量用地开发的合理模式与有效路径,梳理城市更新与土地整备之间的衔接关系,建立起协调互促的土地二次开发与管理机制。

第四十三条 完善更新单元计划管理

完善城市更新单元计划常态申报机制,分区制定城市更新五年规划,自上而下整体统筹“十三五”城市更新目标,合理设定城市更新单元计划的总体目标、年度目标与结构目标,有序推进全市城市更新工作。

搭建更新预警机制。基于大数据平台确定更新预警地区,建立更新预警机制,强化更新项目前端审查。通过交通供给、市政支撑、公共配套、剩余开发容量等基础信息预警,为更

新项目准入、前置条件设定、更新单元规划规模确定、贡献规模核准、公共设施配建等更新审批环节提供重要参考。

第四十四条 健全城市更新规划管理

构建宏观、中观、微观三层次的更新规划管理体系。在符合统筹片区划定原则与标准的地区,各区可视情况开展更新统筹片区规划研究。充分衔接更新单元规划和全市、各区更新五年规划,实现从微观开发控制、中观统筹协调到宏观目标调控层层传递的管理机制,全面加强城市更新的统筹引导作用。

第四十五条 实现城市更新综合管控与定期评估

加强更新全链条管理,健全计划前端与规划实施后端管控,从静态的“计划-规划-用地”的更新管理逐渐转变为“过程式”的综合管控。

加强更新五年规划的定期评估与检讨。为提高规划的科学性、合理性和可操作性,要求建立系统的五年规划评估制度,对本规划实施定期评估、检讨以及动态修订。

第二节 创新更新实施模式

第四十六条 加强政府主导类城市更新模式

以完善城市功能结构、优化落实城市基础设施和公共服务设施为目标,积极鼓励各区按要求划定重点城市更新单元,试点探索政府主导的更新单元实施机制。

由市住建部门牵头,加强对旧危房、海砂房、二线插花地等存在重大安全隐患的地区拆除重建。

第四十七条 完善市场主导类城市更新模式

规范市场主体参与拆除重建类城市更新,鼓励市场主体参与综合整治和功能改变类更新,实施过程中加强政府调控和规划统筹。

第四十八条 鼓励多元主体参与城市更新

积极鼓励多元主体参与城市更新,实现政府主导、市场运作、业主自改、合作更新等多种更新模式共同推进。发挥政府、社区、企业等多方动力,探索合作推进重点或战略地区更新的实施路径。

第三节 完善政策保障体系

第四十九条 加快推动《深圳经济特区城市更新条例》立法

及时总结更新政策实施经验,加快推动《深圳经济特区城市更新条例》立法工作,为城市更新顺利实施提供更可靠的法律保障。

第五十条 不断完善城市更新相关政策

根据城市发展需求以及城市更新的实施评估情况,及时完善加强和改进城市更新工作的相关政策,为城市更新的有质量和有秩序发展提供制度保障。

第五十一条 加强更新配套政策研究

加强城市更新配套政策研究。具体包括完善旧工业区综合整治政策,制定城市修补、生态修复的相关政策与技术标准,出台城市更新中关于历史建筑、历史风貌区、特色风貌区保育活化的配套政策,完善工业楼宇转让管理相关政策中关于城市更新的规定等。

第四节 加强组织工作保障

第五十二条规范城市更新工作流程

结合强区放权要求,由市城市更新主管部门建立涵盖城市更新全流程的网上申报及管理系统,明确更新全链条审批环节、标准和时限,并及时向社会公开。进一步完善更新项目的批后监管程序,重点梳理公共配套设施用地的入库、出库、建设、移交等环节。

精简审批环节,探索绿色通道。对“十三五”重大产业升级与民生保障项目,探索开通绿色通道;对于符合一定条件的单一地块项目和“工改工”项目,探索更新环节精简优化;对更新配建人才住房和保障性住房、创新型产业用房等项目,探索立项审批简易程序,保障与更新项目同步实施。

第五十三条 完善市更新公众参与机制

建立互动开放的城市更新公众参与制度,将公众参与贯穿于政策与计划制定、规划编制、项目实施与监管的全过程,形成多方互动、和谐共赢的社会参与机制。

第五节 完善更新监督与考核机制

第五十四条 健全动态监管与计划清理机制

加强更新项目的动态监管,搭建常态化的计划清理机制,各区政府按规定对符合清理条件的项目采取调出措施,建立项目实施的倒逼机制。

第五十五条 完善更新实施绩效考核机制

根据城市更新任务分工、进度要求,落实各区及各部门责任,实施年度考核,并将考核成绩纳入年度绩效。一是完善考核内容,建立年度分配规模和年度实施率“双考核”机制,实现各区项目实施率与新增更新计划规模相挂钩。二是实现数量考核和质量考核并举,将综合整治项目、重点更新单元、公共利益项目推动情况一并纳入考核目标。

第五十六条 完善定期通报机制

市更新主管部门定期统计各区更新工作推进情况,优化城市更新通报平台,督促各项更新目标与任务落实,并定期向市城市更新工作领导小组报告。

附图

图纸目录

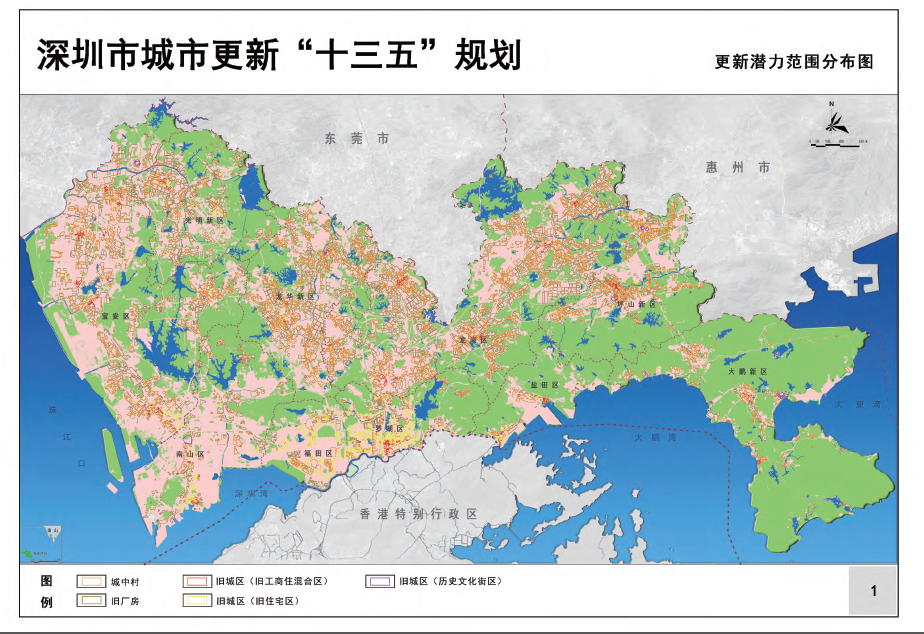

01更新潜力范围分布图

02城市更新分区指引图

03基础支撑能力评估图

04市政交通支撑任务分工指引图

请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您