广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省历史建筑和传统风貌建筑保护利用工作指引(试行)》的通知

粤建节〔2021〕165号

各地级以上市住房和城乡建设局,有关地级以上市自然资源局:

为贯彻落实国家及省委、省政府关于历史文化保护的工作部署,进一步加强对历史建筑和传统风貌建筑的普查认定、保护管理和利用的指导,我厅制定了《广东省历史建筑和传统风貌建筑保护利用工作指引(试行)》。现印发给你们,请各地结合实际认真贯彻落实。执行过程中遇到的问题,请径向我厅反映。

广东省住房和城乡建设厅

2021年10月9日

(联系人:程璐萍;联系电话:020-83133570)

目 录

一、总则

(一)编制目的

(二)编制依据

(三)适用对象

(四)适用范围

二、基本规定

(一)组织管理

(二)保护原则

(三)保护责任人

三、普查确定

(一)普查主体

(二)普查区域

(三)确定标准

(四)征求意见

(五)预先保护

(六)保护名录

(七)挂牌保护

四、保护管理

(一)测绘建档

(二)保护规划

(三)名录调整

(四)安全排查与评估

(五)专业培育

五、保护工程

(一)一般规定

(二)保养维护工程

(三)修缮工程

(四)抢险加固工程

(五)加固改善工程

(六)迁移工程

六、合理利用

(一)利用原则

(二)利用方式

(三)活化利用功能

(四)改善提升

七、附则

附录 A 历史建筑/传统风貌建筑潜在对象保护责任人开展预先保护工作通知

附录 B 历史建筑/传统风貌建筑潜在对象开展预先保护工作通知

附录 C 历史建筑价值要素登记表

历史建筑价值要素示例Ⅰ

历史建筑价值要素示例Ⅱ

附录 D 历史建筑/传统风貌建筑保护责任人通知书

附录 E 历史建筑保护图则(参考)

附录 F 传统风貌建筑保护图则(参考)

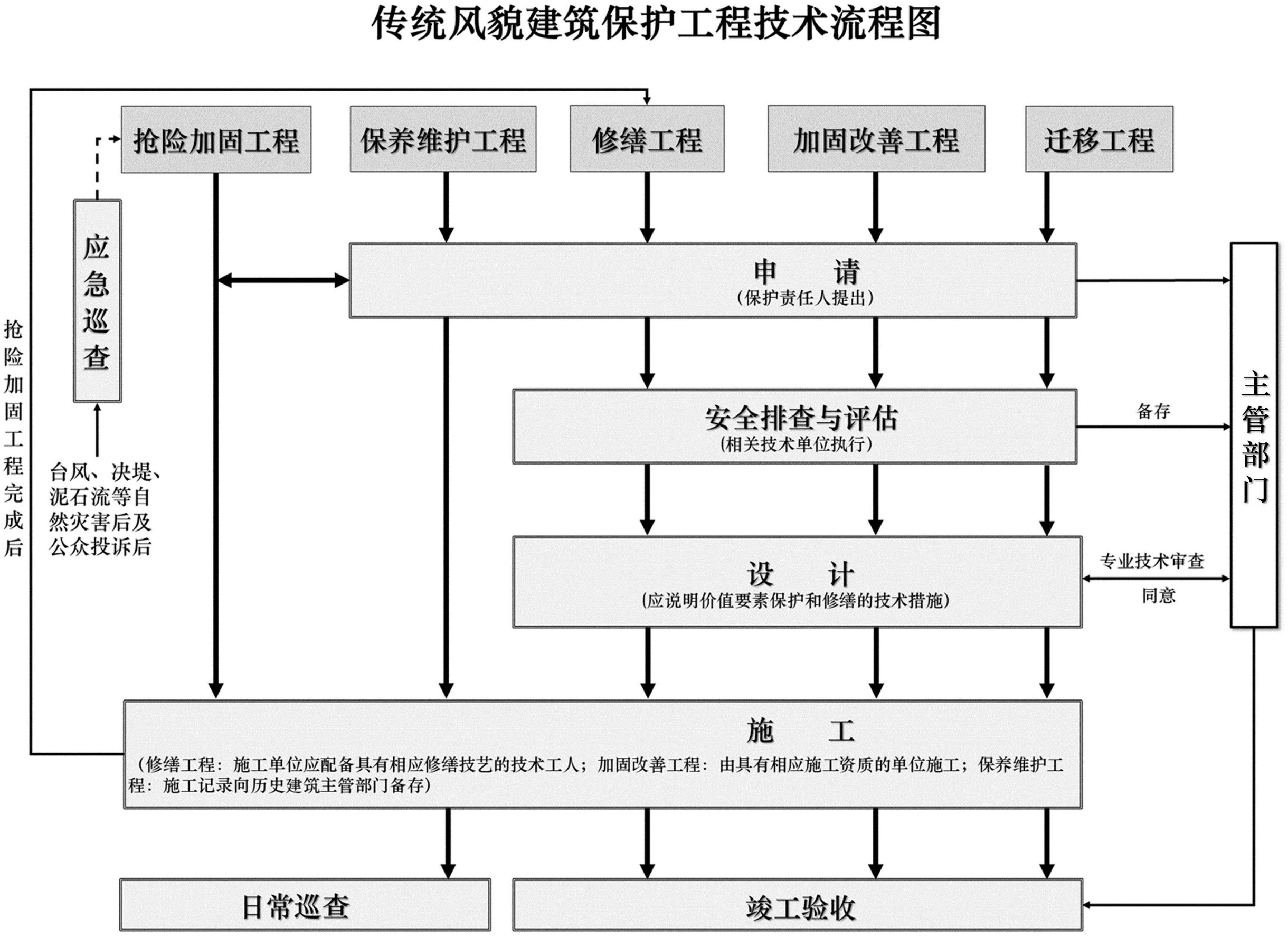

附录 G 保护工程技术流程

附录 H《历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程备存申请

表》

附录 J《历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程记录表》

附录 K 历史建筑和传统风貌建筑活化利用功能负面清单

附录 L 名词解释

一、总则

(一)编制目的

为贯彻习近平总书记关于加强历史文化保护、传承优秀传统文化系列重要讲话、重要指示批示精神,落实住房和城乡建设部、省委、省政府关于历史文化保护工作部署,保护和弘扬传统优秀建筑文化,建设有岭南历史记忆、文化脉络、地域特色的美丽城乡,加快建设文化强省,进一步落实《历史文化名城名镇名村保护条例》《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》(粤府办〔2014〕54 号)等文件要求,加强我省历史建筑和传统风貌建筑管理,指导各地有序开展历史建筑和传统风貌建筑普查确定、保护管理、保护工程、合理利用等相关工作, 结合我省实际,制定本工作指引。

(二)编制依据

1.《历史文化名城名镇名村保护条例》(2017 修订)

2.《城市紫线管理办法》(2004)

3.《广东省城乡规划条例》(2013)

4.《历史文化名城保护规划标准》(GB/T 503572018)

5.《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发〔2016〕6 号)

6.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》的通知(厅字〔2021〕36 号)

7.住房城乡建设部办公厅关于印发《历史文化街区划定和历史建筑确定工作方案》的通知(建办规函〔2016〕681 号)

8.《住房城乡建设部关于加强历史建筑保护与利用工作的通知》(建规〔2017〕212 号)

9.《住房城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区划定和历史建筑确定工作的通知》(建办规函〔2017〕270 号)

10.《住房城乡建设部关于进一步做好城市既有建筑保留利用和更新改造工作的通知》(建城〔2018〕96 号)

11.《住房城乡建设部办公厅关于学习贯彻习近平总书记广东考察时重要讲话精神进一步加强历史文化保护工作的通知》

(建办城〔2018〕56 号)

12.《住房和城乡建设部办公厅关于在城市更新改造中切 实加强历史文化保护坚决制止破坏行为的通知》(建办科电〔2020〕34 号)

13.《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》(建办科〔2021〕2 号)

14.《住房和城乡建设部关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》(建科〔2021〕63 号)

15.《广东省人民政府关于实施广东省全面推进拆旧复垦促进美丽乡村建设工作方案(试行)的补充通知》(粤府函〔2019〕389 号)

16.《广东省人民政府办公厅印发关于加强历史建筑保护意见的通知》(粤府办〔2014〕54 号)

(三)适用对象

广东省各级人民政府,历史建筑和传统风貌建筑主管部门(以下简称:主管部门)、相关部门及基层管理机构;

涉及历史建筑和传统风貌建筑保护工程的设计单位、施工单位、监理单位及相关单位和个人;

历史建筑和传统风貌建筑保护责任人和使用者。

(四)适用范围

本指引适用于全省历史建筑和传统风貌建筑的普查确定、保护管理、保护工程、合理利用等工作。

二、基本规定

(一)组织管理

城市、县(区)人民政府要根据《中华人民共和国城乡规划法》《历史文化名城名镇名村保护条例》和《广东省城乡规划条例》等法律、法规,结合各地实际,建立历史建筑和传统风貌建筑保护工作机制,明确主管部门以及其他相关部门的责任分工。

鼓励城市、县(区)人民政府设立历史建筑和传统风貌建筑 的审议机构,审议机构可与“历史文化名城专家委员会”合并设 置。审议机构委员由同级人民政府及其相关职能部门负责人组成, 可邀请规划、建筑、设计、文化、历史、土地、社会、经济和法 律等领域专家、人大代表、政协委员和公众代表参与。委员应熟 悉本地区历史建筑和传统风貌建筑保护相关工作,负责协调、监 督、审查、审议历史建筑和传统风貌建筑的有关保护工作,并建 立长效管理运行机制,制订委员会管理制度和工作细则。

城市、县(区)人民政府或主管部门可根据实际需要,通过购买服务、设立专项保护管理组织等方式,对历史建筑和传统风貌建筑实施日常保护和管理;委托具有相应资质的单位,对保护工程提供技术服务,发现施工过程的行为不符合有关技术规范、质量标准或者保护规划要求的,应当指导其改正。

(二)保护原则

历史建筑和传统风貌建筑的保护应遵循保护优先、合理利用、严格管理的原则,维护历史建筑和传统风貌建筑的真实性和完整 性,保护其历史风貌和地方特色价值,传承优秀文化,完善保护 体系。

(三)保护责任人

按相关规定,应设定历史建筑和传统风貌建筑的保护责任人, 如不明确的,主管部门按照相关规定予以明确。

房屋征收部门在征收房屋前,应当向主管部门确认征收范围内历史建筑、传统风貌建筑保护信息,并严格按照保护要求进行房屋征收。

主管部门应将历史建筑和传统风貌建筑的保护要求书面告知保护责任人。书面告知无法送达的,采用公告送达,公告可采用现场张贴、网上公示等形式,自发出公告之日起六十日后,视为送达。

三、普查确定

(一)普查主体

城市(县)人民政府负责组织指导本地区历史建筑普查、确定、挂牌、测绘和建档工作,县级以上人民政府负责组织指导传统风貌建筑普查、确定、挂牌、测绘和建档工作。不设区、县的地级市,由市人民政府负责组织指导上述工作。鼓励建筑所有权人、使用权人以及其他有关单位和个人对照历史建筑和传统风貌建筑的确定标准,向主管部门申报历史建筑和传统风貌建筑,或推荐具有历史文化价值的建筑物、构筑物。对于申报对象或有价值的建筑物、构筑物,主管部门应及时予以现场保护并组织专家核实。

(二)普查区域

历史建筑普查区域为全市(县)辖区范围。

传统风貌建筑重点普查区域为历史城区、历史文化街区、历 史风貌区、历史文化名镇、历史文化名村、传统村落、古驿道沿 线地段、华南研学基地或其它具有保护价值的历史地段。鼓励各 地对传统风貌建筑普查重点区域以外的地区开展普查认定工作, 对具有一定保护价值或一定建成历史的建筑物、构筑物进行保护。

各地在开展拆旧复垦、农村泥砖房清理整治工作中,以及在已批未建、纳入城市更新和土地整备计划等土地开发建设中,要做好历史建筑和传统风貌建筑的普查确定和评估论证等工作。

(三)确定标准

1.历史建筑的确定标准

建成 30 年以上,具备下列条件之一,未公布为文物保护单位,也未登记为不可移动文物的居住、公共、工业、农业等各类建筑物、构筑物,可以确定为历史建筑:

1)具有突出的历史文化价值。能够体现其所在城镇古代悠久历史、近现代变革发展、中国共产党诞生与发展、新中国建设发展、改革开放伟大进程等某一特定时期的建设成就;与重要历史事件、历史名人相关联,具有纪念、教育等历史文化意义;体现了传统文化、民族特色、地域特征或时代风格。

2)具有较高的建筑艺术特征。代表一定时期建筑设计风格; 建筑样式或细部具有一定的艺术特色;著名建筑师的代表作品。

3)具有一定的科学文化价值。建筑材料、结构、施工工艺 代表了一定时期的建造科学与技术;代表了传统建造技艺的传承; 在一定地域内具有标志性或象征性,具有群体心理认同感。

4)具有其他价值特色。

对建成时间虽不满 30 年,但反映广东改革开放时代和社会经济文化发展特点,凸显广东地域标志性,增强群体心理认同感的建筑物、构筑物,也可确定为历史建筑。

2.传统风貌建筑的确定标准

未公布为文物保护单位、历史建筑,也未登记为不可移动文物,具有一定建成历史,对历史地段整体风貌特征形成具有价值和意义的建筑物、构筑物,符合下列情形之一,可以确定为传统风貌建筑:

1)能够反映历史风貌和地方特色,或作为文物保护单位、历史建筑的典型环境要素的建筑物、构筑物。

2)建筑风貌较完整体现地方某一历史时期地域文化特点的建筑物、构筑物。

3)具有一定的价值,承载社会公众或群体一定集体记忆的建筑物、构筑物。

(四)征求意见

各级主管部门在全面普查和接受申报、推荐的基础上,组织专家对普查建筑进行论证,按照确定标准评定建筑的推荐类别, 形成拟推荐名单。

主管部门应就拟推荐名单征求同级文物、自然资源、住房和城乡建设等相关部门和建筑物、构筑物所在地街道办事处与建筑物、构筑物所有权人、使用权人、管理人、其他利害关系人的意见,充分吸收采纳意见后形成历史建筑和传统风貌建筑的推荐名单。

推荐名单通过政府网站和主要新闻媒体向社会公示,征求公众意见。公示时间不得少于 30 日。

(五)预先保护

对具有保护价值而尚未纳入历史建筑和传统风貌建筑保护名录的建筑可实行预先保护制度,经过专家评审通过的历史建筑和传统风貌建筑线索,应纳入预先保护对象。各县级以上人民政府应在建筑被确定为预先保护对象之日起两个工作日内向其所有权人、使用权人或者代管人发出预先保护通知。(见附录 A)主管部门应告知所在地乡镇人民政府、街道办事处及相关单

位开展预先保护工作,并在当地居民委员会、村民委员会或相关单位的公示栏和建筑本体上公告(见附录 B),当地乡镇人民政府或街道办事处应当派员到现场开展日常巡查和保护。

被确定为预先保护对象的,主管部门在预先保护通知发出之日起十二个月内按照评定程序处理。预先保护对象超过十二个月未被纳入保护名录的,预先保护决定自行失效。

(六)保护名录

主管部门应将经征求意见和公示的历史建筑推荐名单,提请市(县)人民政府分批次确定历史建筑保护名录并向社会公布。公布后的历史建筑保护名录应报上一级主管部门备存。

主管部门应将经征求意见和公示的传统风貌建筑推荐名单, 报县(市、区)人民政府分批次确定传统风貌建筑保护名录并向社会公布。不设区、县的地级市,由市人民政府确定公布传统风貌建筑保护名录。经县(市、区)人民政府公布后的传统风貌建筑保护名录应报上一级主管部门备存。

保护名录应当载明保护对象的名称、编号、区位、建成时间和历史价值等内容。

保护对象应依据《广东省历史建筑数字化成果标准》DBJ/T 151952020 要求进行编号,格式为:国家行政区划代码前六位_所在地级市汉语拼音首字母_所在县(区、市)汉语拼音首字母_所在镇(乡、街道)汉语拼音首字母_总顺序号,总顺序号应为连续编号,从“0001”起,不得有空号。

备存材料包括历史建筑或传统风貌建筑名称、编号、地址、历史价值及公布文件等。

(七)挂牌保护

各地级以上市应结合地域文化特色,统一制定历史建筑和传统风貌建筑保护标志牌样式。保护标志牌应包括名称、编号、简介、确定时间、确定单位等信息,并应设置在历史建筑和传统风貌建筑外部明显位置。城市、县(区)人民政府应在历史建筑和传统风貌建筑保护名录公布之日起 6 个月内设立保护标志牌。已设立保护标志牌且情况良好的,可继续使用;破损或已到使用寿命的,及时更新替换。

四、保护管理

(一)测绘建档

主管部门应按照有关文件要求,做好历史建筑的测绘建档工作,对历史建筑进行详细造册登记,并利用信息化手段进行管理。历史建筑的建档信息采集和处理应符合《广东省历史建筑数字化技术规范》DBJ/T 151942020 要求,普查和建档成果应符合《广

东省历史建筑数字化成果标准》DBJ/T 151952020 要求。鼓励有条件的城市参照历史建筑测绘建档要求做好传统风貌建筑的相关工作。

(二)保护规划

对于已经确定的历史建筑,主管部门应组织编制专门的保护规划,报城市人民政府批准后向社会公布。任何单位和个人不得擅自修改已经批准的保护规划。

历史建筑保护规划以保护图则(见附录 E)的形式呈现,应包括下列资料:

1.基本属性:名称、编号、地址、保护区位(包括标明周边其它法定保护对象的航拍图,以呈现周边文物和其他历史建筑, 及历史建筑与历史城区,历史文化街区、历史文化名镇名村、传统村落等历史地段保护范围的空间关系)、管理单元(选填,可填控规管理单元或城市更新单元等的编号);

2.评估信息:年代、建筑风格、价值认定与现状评估;

3.控制要求:保护要求分类、核心保护范围面积、保护要求、控规调整建议、禁止使用功能、合理利用建议等;

4.保护范围图:核心保护范围、坐标等;

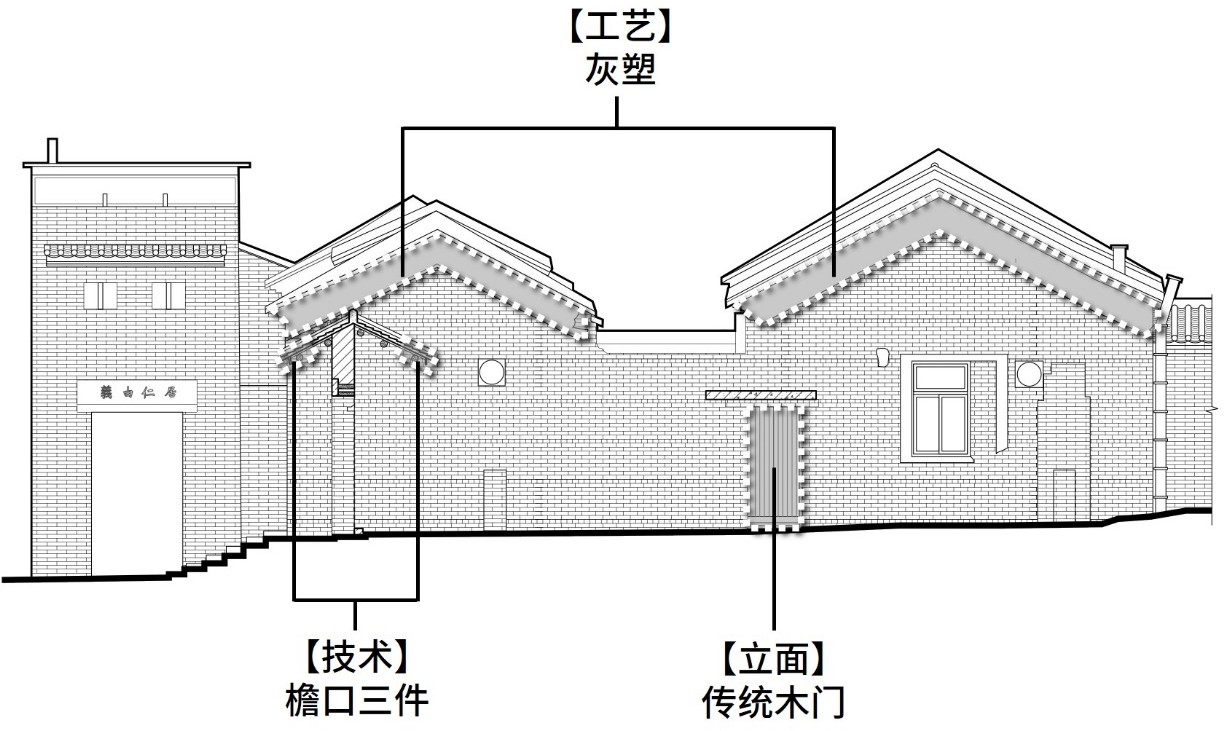

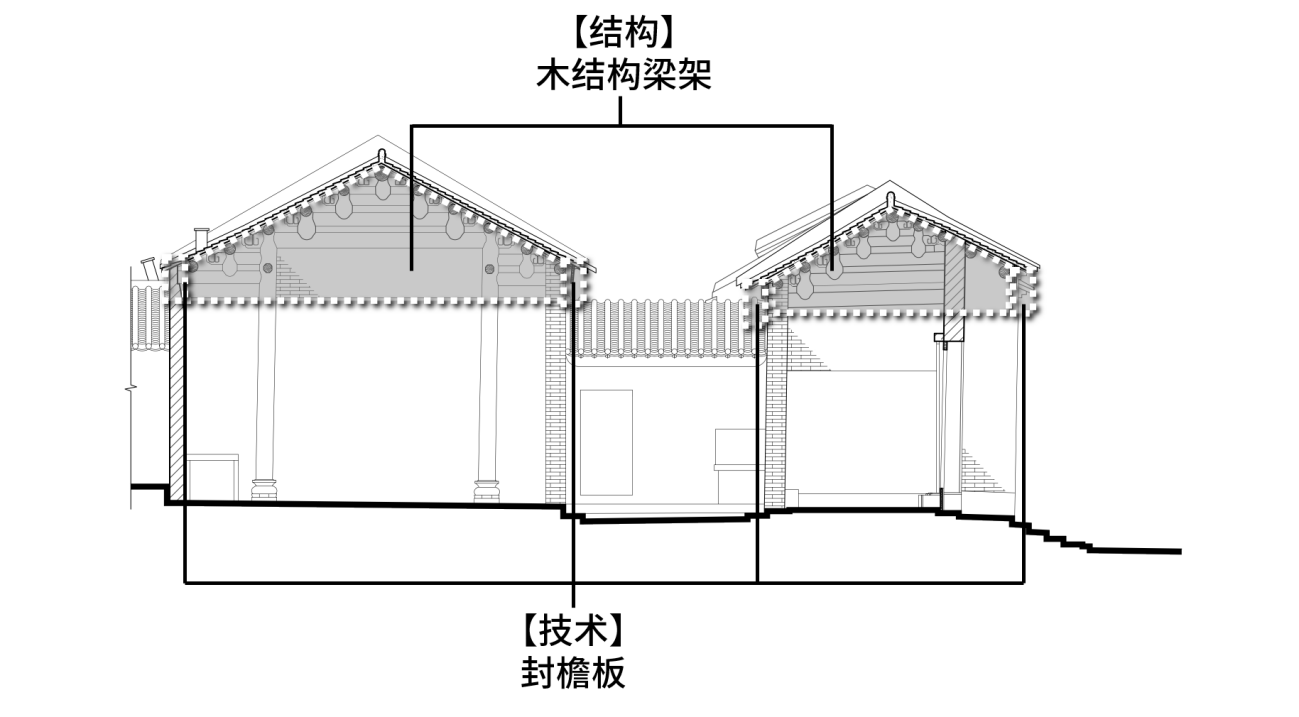

5.价值要素信息图:包括总体类型特征和平面布局、立面、特色部位、材料、构造、装饰,以及历史环境要素等价值要素的图像,图像需体现历史风貌特色的材料、工艺、技术、装饰等关键信息;

6.建议补充的其他保护内容。

历史建筑的价值要素根据附录 C 进行确定。

有条件的城市,可参照历史建筑保护规划,由主管部门组织开展传统风貌建筑的保护规划编制工作,保护规划以保护图则(见附录 F)的形式呈现,填写方式参照历史建筑保护图则执行。

(三)名录调整

历史建筑和传统风貌建筑保护名录不得擅自调整或撤销。

(四)安全排查与评估

1.责任主体

主管部门应定期对已公布的历史建筑和传统风貌建筑进行安全评估(包括定期评估和在台风、决堤、泥石流等自然灾害发生前后及公众投诉后开展的应急巡查评估)。

所在地乡镇人民政府、街道办事处和保护责任人应做好历史建筑和传统风貌建筑日常巡查和应急巡查等安全防护工作。

2.巡查保护

主管部门应告知当地乡镇人民政府、街道办事处和相关建设单位开展预先保护工作,并在当地居民委员会、村民委员会或建设地块的公示栏上公告。由当地乡镇人民政府或者街道办事处负责组织开展日常巡查和保护工作,并指定专人负责。

日常巡查主要是对历史建筑和传统风貌建筑价值要素的保护情况进行巡查,巡查内容包括保护范围内的保护情况、利用情况、结构安全情况和建筑防潮、防虫、防雷、消防、抗震安全等情况,也包括对建筑保养维护工程、抢险加固工程的抽查。

应急巡查是在发生台风、决堤、泥石流等自然灾害和公众投诉后,对历史建筑和传统风貌建筑进行安全巡查。

3.防护责任

巡查人员在日常巡查和应急巡查中发现危害历史建筑或传统风貌建筑的行为,或者行为不符合有关技术规范、质量标准或者保护规划要求的,应及时制止,并告知主管部门。主管部门应及时书面告知保护责任人停止行为,并限期恢复原状或开展相应的补救措施。

主管部门与消防主管部门应当协同指导历史建筑和传统风貌建筑的消防安全巡查;指导保护责任人根据实际,在保护历史建筑和传统风貌建筑、协调传统风貌的前提下,充分利用现有的防火墙、道路、自然水系、室内园林水景等构建消防系统,积极采取有效的消防技术,合理配置必要的消防给水系统、消防设施、设备和器材,消除历史遗留火灾隐患,提高抵御火灾的能力。

(五)专业培育

主管部门要充分发挥地方传统建造工艺和材料特色,加强历史建筑和传统风貌建筑的保护工程队伍建设,鼓励行业协会遴选和推荐相关建筑保护工程的安全排查与评估、设计、施工单位和传统工匠,加强传统工匠培训,建立相关专业推荐名录。

五、保护工程

(一)一般规定

历史建筑和传统风貌建筑的保护工程应以已确定的价值要素保护为基础。保护工程依据建筑价值要素的保存现状评估确定工程类型,具体分为:保养维护工程、修缮工程、抢险加固工程、加固改善工程、迁移工程(见表 51)。尚未确定价值要素的历史建筑,应在其保护工程的查勘评估工作中明确价值要素,并经相应程序确定。

保护工程应按照国家、广东省建筑工程相关法规进行管理,具体技术流程见附录G。

表 51 保护工程类型及工程内容

工程类型 | 工程内容 |

保养维护工程 | 定期检查保养是延续建筑价值最有效的手段,其工程范围包括: 维护清洁卫生(清扫屋面、清洁建筑构件等); 防渗防潮(屋面、墙面、地面等的零星修补、除草;修补和疏通排水通道;修补泛水和散水;修补门窗等); 维护防灾设施(配置必要的消防器具、消防设施的维护等); 维护结构构件(木构件的白蚁查杀、砖石构件的零星修补等)。 |

修缮工程 | 对建筑进行全面修缮或对价值要素进行局部修缮。其工程范围包括: 对建筑进行全面修缮或复原; 对存在危险的价值要素进行局部加固或其他干预措施; 对主体结构是价值要素的建筑结构进行加固; 对建筑外立面和屋面进行修缮; 对历史环境要素进行修缮或复原。 施工方案中应包含价值要素的施工保护措施。 |

抢险加固工程 | 抢险加固工程仅限于主体结构或价值要素出现断裂、垮塌、掉落等危险或由相关主管部门备案的房屋安全鉴定单位鉴定为危险房屋的情况。其工程范围仅限于采用可逆的临时性支撑对危险部位进行保护性支顶,不得进行大规模的拆解,保证房屋危险部位不至于坍塌后形成更大的破坏。对价值要素的临时性支撑应注意对该部位构件的防护, |

工程类型 | 工程内容 |

| 防止因临时支顶措施造成二次破坏。 |

加固改善工程 | 对不涉及价值要素的结构安全问题和使用性能问题进行加固改善,保证建筑的使用安全和功能需求。其工程范围包括: 对主体结构非价值要素的室内结构进行局部加固或替换; 对平面形制非价值要素的室内布局进行局部改造,包括改造非价值要素的室内楼梯、室内门窗等构件; 在非价值要素的空间和部位安装设备设施。 加固改善工程所采用的加固改造措施和设施设备不得直接施加于价值要素上,不得影响价值要素的安全,也不能造成价值要素被遮蔽,应尽可能采取可逆性措施。加固改善工程应编制价值要素保护的影响评估报告。 |

迁移工程 | 迁移工程的范围包括: 建筑的整体迁移; 落架拆解迁移后按原形制、原结构、原材料、原工艺进行的复建。 |

(二)保养维护工程

主管部门应制定历史建筑和传统风貌建筑的日常保养维护制度。保养维护工程由保护责任人向主管部门提出备案申请,实行备案抽查验收制度。保养维护技术流程如下:

1.保养维护申请

保护责任人按照所在地相应要求向主管部门提出日常保养申请并填写《历史建筑/传统风貌建筑保养维护工程备案申请表》

(见附录 H)。

2.保养维护施工

保护责任人按照实际施工内容填写《历史建筑/传统风貌建筑保养维护工程记录表》(见附录 J),自行开展保养维护施工并于完工后提交主管部门备案。

3.定期日常巡查

主管部门应在定期日常巡查工作中安排保养维护工程的抽查验收。按照已备案的《历史建筑/传统风貌建筑保养维护工程备案申请表》《历史建筑/传统风貌建筑保养维护工程记录表》,对保养维护工程进行抽查,确保申请内容与施工内容一致,且符合保养维护工程的相关要求。具体备案抽查要求由各地按实际情况制定。

(三)修缮工程

对于价值要素存在安全隐患、建筑有损毁危险或经抢险加固尚未全面修缮的历史建筑和传统风貌建筑,保护责任人应向主管部门申请进行修缮维护,延续其价值。修缮技术流程如下:

1.安全排查及评估

历史建筑和传统风貌建筑的修缮工程应根据已确定的价值要素和保护要求对建筑进行安全排查及评估工作,形成安全评估报告。价值要素保存情况较为复杂难以按照原状修缮的,还应进行价值要素修缮所需的材料检测鉴定。安全排查及评估结论应作为设计方案编制的依据。

安全评估报告可与现状勘察报告合并编制,有条件的也可由保护责任人委托建筑工程检测鉴定技术单位独立编制。最终成果应向主管部门备案。

2.修缮设计

保护责任人应委托相应专业技术单位编制修缮设计方案,其中历史建筑的修缮设计方案编制单位应具有相应专业工程设计资质。

修缮设计方案应明确价值要素保护和修缮的具体技术措施。价值要素应原位置保护,并按照最低限度干预原则,在不影响安 全的前提下,尽可能原状保存;必须进行修缮的,结合材料检测 和病理研究采用原材料、原工艺按原状修缮。设计方案应通过相 应的专业技术审查,经主管部门同意后按施工管理规定开展施工, 施工前应听取该地段内利害关系人意见。

国有历史建筑价值要素的修缮应参照《广东省传统建筑保护修复工程综合定额(2018)》并结合地方实际情况进行编制造价文件。

3.修缮施工

历史建筑修缮工程的施工单位应具有古建筑工程施工资质; 传统风貌建筑的施工单位应配备具有相应修缮技艺的技术工人。施工单位应制定施工方案,并严格按照设计方案和施工方案开展施工。施工方案应包含价值要素的施工保护措施。

价值要素的修缮应制作局部修缮样板,经保护责任人和相关单位确认。

施工现场应全过程在可见位置展示该建筑的基本信息、保护要求、价值要素、修缮图纸、价值要素保护措施等资料,并随时接受主管部门的管理和巡查。

各地应加强历史建筑和传统风貌建筑的修缮监督。主管部门应会同有关部门在竣工验收前至少进行一次中期检查,对该建筑的价值要素修缮、基础工程、隐蔽工程、施工现场安全问题等进行重点检查,发现问题及时整改,整改资料应作为竣工验收的必要资料之一。

4.竣工验收

在正式竣工前,建设单位应按所在地的相应要求组织监理、施工、设计单位和评审专家进行验收,验收内容应包括工程质量验收和保护要求的符合性验收,验收通过后方可使用。

(四)抢险加固工程

在历史建筑和传统风貌建筑安全排查或日常使用过程中发现险情的,保护责任人可向主管部门申请进行安全评估,经评估鉴定为危险房屋的,保护责任人应立即进行抢险加固,并尽快向主管部门申请进行修缮。历史建筑和传统风貌建筑确因情况紧急需要即刻进行抢险加固的,可在实施的同时向主管部门提交抢险加固申请。

(五)加固改善工程

由于合理利用需要,且工程措施不涉及价值要素的,保护责任人可向主管部门申请进行历史建筑和传统风貌建筑的加固改善,提升其结构安全和使用性能。加固改善技术流程如下:

1.安全排查及评估

历史建筑和传统风貌建筑的加固改善工程应根据已确定的价值要素和保护要求对建筑进行安全排查及评估工作,形成安全评估报告。

安全评估报告可与现状勘察报告合并编制,有条件的也可由保护责任人委托建筑工程检测鉴定技术单位独立编制,最终成果应向主管部门备案。

2.加固改善设计

保护责任人应委托具有相应专业工程设计资质的设计单位 编制加固改善设计方案。设计方案应以安全评估报告结论为依据。设计内容包括不涉及价值要素的结构加固、内部装饰、添加设备 设施等以及价值要素影响评估报告。设计方案应通过相应的专业 技术审查,经主管部门同意后按施工管理规定实施,施工前应听 取该地段内利害关系人意见。

3.加固改善施工

施工单位应具有相应施工资质,制定施工方案,并严格按照设计方案和施工方案开展施工。施工方案应包含价值要素的施工保护措施。

施工的全过程,应在现场可见位置展示该建筑的基本信息、

保护要求、价值要素等资料,并随时接受主管部门的管理和巡查。主管部门应会同有关部门在竣工验收前至少进行一次中期检查,对该建筑的价值要素保护情况、基础工程、隐蔽工程、施工现场安全问题等进行重点检查,发现问题及时整改,整改资料应作为竣工验收的必要资料之一。

4.竣工验收

在正式竣工前,建设单位应按所在地的相应要求组织监理、施工、设计单位和评审专家进行验收,验收内容应包括工程质量验收和保护要求的符合性验收,验收通过后方可使用。

(六)迁移工程

城市、县人民政府应严格历史建筑迁移管理,确需进行迁移保护的,应坚持先评估、后公示、再决策的程序,宜就近迁移、相对集中布局。预先保护期内的历史建筑和传统风貌建筑线索在解除预先保护身份前不允许迁移和拆除。迁移技术流程如下:

1.迁移申请

保护责任人向主管部门提出迁移申请,迁移申请应说明迁移的必要性和可行性。主管部门应会同同级文物主管部门及有关部门进行审查,提出审查意见;初步符合相关法规和规划要求的, 要求保护责任人提供迁移设计方案。历史建筑的迁移申请和迁移方案上报省级主管部门会同同级文物主管部门审批。传统风貌建筑的迁移申请流程可参照执行。

2.迁移设计

历史建筑和传统风貌建筑的迁移设计方案应由保护责任人委托具有相应专业工程设计资质的设计单位进行编制。

迁移保护措施应满足价值要素的保护要求,新址环境应符合环境风貌要求。设计方案应说明拆解、迁移和存放等不同工程阶段中的构件保护要求和复建过程中的修缮措施及价值要素的工艺要求。设计方案应通过相应的专业技术审查,经主管部门同意后按施工管理规定开展施工,施工前应听取相关地段内利害关系人意见。

3.迁移施工

历史建筑和传统风貌建筑的迁移工程施工单位应具有古建筑工程施工资质及相应施工资质。迁移工程施工方案应对价值要素的保护、构件拆解、存放和复建过程中具体的施工工具、工艺进行详细说明。施工过程应加强隐蔽部位的补充查勘和施工过程的资料收集及记录。

拆解、存放、复建等相关施工现场应全过程在可见位置展示该建筑的基本信息、保护要求、价值要素、修缮图纸、价值要素保护措施等资料,并随时接受主管部门的管理和巡查。

各地应加强历史建筑和传统风貌建筑的修缮监督。主管部门应会同有关部门在竣工验收前至少进行一次中期检查,对该建筑的价值要素修缮、基础工程、隐蔽工程、施工现场安全问题等进行重点检查,发现问题及时整改,整改资料应作为竣工验收的必要资料之一。

4.竣工验收

在正式竣工前,建设单位应按所在地的相应要求组织监理、施工、设计单位和评审专家进行验收,验收内容应包括工程质量验收和保护要求的符合性验收,验收通过后方可使用。

六、合理利用

(一)利用原则

历史建筑和传统风貌建筑的合理利用应坚持“价值保护、开放多样、安全使用、可持续性”的利用原则。

历史建筑和传统风貌建筑的合理利用应以价值要素的保护为首要原则,尽可能展示和发挥其价值。鼓励社会力量参与历史建筑和传统风貌建筑的保护利用,各地可根据地方特点推行历史建筑和传统风貌建筑保护利用试点,形成可复制可推广的经验。

(二)利用方式

历史建筑和传统风貌建筑的合理利用可以采用经营权转让、合作入股等多种形式,保证所有权人、管理人或者使用权人充分参与,并保障其合法权益。鼓励各地探索功能置换、兼容使用、租期延长、租金优惠、允许适当增加室内使用面积和室外附属面积等措施和政策创新,加强历史建筑和传统风貌建筑合理利用。具体政策由各地级以上市人民政府制定。

鼓励社会资本参与历史建筑和传统风貌建筑的保护利用及其经营活化。国有历史建筑和传统风貌建筑市场化运作获得的收益,主要用于历史建筑和传统风貌建筑的保护工程和日常维护, 以及用于改善周边公共环境等。

非国有历史建筑和传统风貌建筑所有权人确因困难无法履行保护责任的,县级以上人民政府可以引入社会资本对非国有历史建筑和传统风貌建筑采取长期租赁、收购、产权置换等方式予以保护和合理利用。

历史建筑和传统风貌建筑的合理利用方案应进行相应的专业技术审查,并经主管部门同意后方可实施。

(三)活化利用功能

历史建筑和传统风貌建筑应当优先延续其原有使用功能,在符合其价值要素保护的前提下开展多样化使用。

鼓励国有、公共类历史建筑和传统风貌建筑对公众开放,实现其社会效益。鼓励原居民依据保护要求在原址居住,延续传承原有生产生活方式,使用原有营造技艺进行历史建筑的保护,从事当地特色产业的生产经营等相关活动;鼓励设为博物馆、纪念馆、社区图书馆、民俗文化体验馆等;鼓励用作非物质文化遗产保护、岭南民间工艺传承、中华老字号经营等;鼓励引入众创空间、商务办公、文化创意、科技孵化、特色餐饮、民宿客栈等。

历史建筑和传统风貌建筑功能活化应符合有关法律、法规和 相关文件规定,避免产生不利于价值要素和周边环境保护的污染、噪音、安全等问题。活化利用功能负面清单见附录 K。

(四)改善提升

在不影响价值要素保护的前提下,鼓励保护责任人结合使用需求对历史建筑和传统风貌建筑的设备设施进行改善提升,有效提升其消防安全、无障碍、节能等方面的性能。

由于使用需求对历史建筑和传统风貌建筑添加空调、雨篷、护栏、管线等设施设备的,应避开价值要素所在部位。

七、附则

本指引由广东省住房和城乡建设厅负责具体技术内容的解释,并 在广东省住房和城乡建设厅门户网站(http://zfcxjst.gd.gov.cn)公开。

附录 A 历史建筑/传统风貌建筑潜在对象保护责任人开展预先保护工作通

知

城市、县(区)人民政府关于开展 (建筑物、构筑物名称)预先保护工作的通知

(所有权人、使用权人或代管人名称):

(建筑物、构筑物名称)已纳入历史建筑/传统风貌建筑预先保护名单,请你(保护责任人)按照省、市的相关要求对该栋建筑进行预先保护,预先保护期自本通知出具之日起十二个月,在此期间任何单位和个人不得擅自损坏、拆除预先保护对象。请你配合各单位,做好该栋建筑的日常监督和现场保护工作。

(联系人:***;联系电话:*******)

城市、县(区)人民政府

202*年**月**日

附录 B 历史建筑/传统风貌建筑潜在对象开展预先保护工作通知

城市、县(区)人民政府关于开展 (建筑物、构筑物名称)预先保护工作的通知

街道办事处/镇:

(建筑物、构筑物名称)已纳入历史建筑/传统风貌建筑预先保护名单,请按照省、市的相关要求对该栋建筑进行预先保护,预先保护期自本通知出具之日起十二个月,在此期间任何单位和个人不得擅自损坏、拆除预先保护对象。请各单位结合职能,落实该栋建筑保护的责任部门和责任人,做好该栋建筑的日常监督和现场保护工作。

(联系人:***;联系电话:*******)

城市、县(区)人民政府

202*年**月**日

附录 C 历史建筑价值要素登记表

(本表为参考样板,各地可按照地方情况调整后使用;传统风貌建筑的价值要素主要登记反映其外观风貌和群落特征的相关特征,除主要结构形式外可不包含其室内要素。)

申请人 |

姓名 |

|

联系方式 |

|

身份证号 |

| |||||||||||

联系地址 |

| 身份 | □所有权人□使用权人□ 其他 | ||||||||||||||

地址 |

| ||||||||||||||||

历史建筑基本情况 | □单体建筑 | □多栋建筑(多栋建筑为一处历史建筑者,应用优先用门牌区分,若无则采用 编号,每栋各一表。) | |||||||||||||||

编号 |

| 名称 |

| 地址 |

| ||||||||||||

层数 |

| 占地面积 |

| 建筑面积 |

| ||||||||||||

年代 | □清以前 □清 □民国 □1950—1970 年代 □1980 年后 □具体年代: | ||||||||||||||||

建筑主体结构 | □木 □砖 □砖木 □砖混 □钢筋混凝土 □其它 | ||||||||||||||||

房屋用途(现状) | □居住 □商业 □商住混合 □办公 □教育科研 □文化展览 □文娱设施 □旅业 □医疗卫生 □宗教 □祭祀 □工业 □仓储 □闲置空置 □其他用途: | ||||||||||||||||

价值要素 |

□类型 | □宅第民居 □坛庙祠堂 □书院会馆 □店铺作坊 □牌坊影壁 □亭台楼阙 □寺观塔幢 □苑囿园林 □桥涵码头 □堤坝渠堰 □池塘井泉 □名人故、旧居 □历史事件或重要机构旧址 □历史事件纪念地及纪念设施 |

| □近现代住宅 □宗教建筑 □名人、烈士墓纪念设施 □工业建筑及附属物 □金融商贸建筑 □老字号 □水利设施及附属物 □文化教育建筑及附属物 □医疗卫生建筑 □军事建筑及设施 □交通道路设施 □典型风格建筑或构筑物等 □其它 (备注:建筑类型的确定,以该建筑建造之初所代表的类型为准。) | |||||||||||||

□平面 | □单开间民居(如竹筒屋、竹竿厝等) □双开间民居(明字屋、单佩剑等) □三开间民居(三间两廊、双佩剑、下山虎/爬狮/抛狮/瓦双虎、四点金、门楼屋/一堂屋/单栋屋、三间两厝、天门式民居等) □多间多进民居(广府大屋/西关大屋 、 多 座 落 、 多 间 过 等 ) □杠屋/横屋/锁头屋/杠楼 □庭院式民居 □骑楼/街屋 | □组合式民居(围院大屋、多壁连、从厝式民居、堂横屋、围垅屋等)、围(图库、围楼/围寨、四角楼) □碉楼/炮楼 □茅草屋/树皮屋 □排屋 □干栏式民居 □多层联排住宅 □近现代民居 □其它 | |||||||||||||||

□结构 | □砖木结构 □砖混结构 |

|

|

| □夯土结构 □木结构 |

|

| ||||||||||

价值要素 |

| □钢筋混凝土结构 □钢结构 | □石结构 □其它 | ||||||||||||||

□历史环境要素 | □1.地形 □2.室外铺装 □3.驳岸 □4.围墙 □5.风水塘 □6.禾坪 □7.外埕 □8.古树 □9.石狮 □10.石鼓 | □11.石碑 □12.石阶 □13.旗杆 □14.古井 □15.河涌水系 □16.埠头 □17.西式构筑物 □18.凉亭等中式构筑物 □19.传统街巷 □20.生产设施 □21.其它 | |||||||||||||||

□立面(风格) | □1. 岭南传统式 □2. 西方古典式 □3. 中国固有式 □4. 中西结合式 □5. 早期现代式 □6. 民族形式 □7. 岭南现代式 □8. 其它 | □ 立面 ( ) □各向立面 ( ) (备注:括号内横线填写“价值要素”中具备该价值要素的对应编号,且须注明具备该价值要素的立面位置。) | |||||||||||||||

□材料 |

□1.砖(如青砖、传统红砖、西式红砖、灰砂砖、空心砖、红泥阶砖、白泥阶砖、土坯砖等) □2.木(如坤甸木、东京木、波罗格、花梨木等) □3.瓦(如陶瓦、琉璃瓦、板瓦、筒瓦、安南瓦 /机制瓦等) □4.土(如三合土、二合土等);灰(如石灰、贝灰、骨料等) □5.其它特殊材料(如压花/彩色玻璃、蚝壳、海月、铁等) | □屋面(包括瓦面、屋脊、檐口等)( ) □墙面(包括墙头、墙身、勒脚/墙基等)( ) □构架( ) □地面(包括饰面层和垫层等)( ) □楼面( ) □天花( ) □基础( ) □门窗( ) □楼梯( ) □庭院/天井( ) (备注:括号内横线填写“价值要素”中具备该价值要素的对应编号,下同。) | |||||||||||||||

□工艺 | □1.砖(砖雕、拱券、叠涩、拼花、丝缝外隅墙、磨面墙、顺砌实墙、佛兰芒式墙、淌白五顺一丁双隅空心墙等); □2.木(如木雕、大木构件等); □3.瓦(如辘筒瓦、阴阳瓦、排山勾滴等); □4.灰(如灰塑、传统批荡、特色批荡、竹筋混凝土等,传统批荡包括石灰批荡、贝灰批荡等, 特色批荡包括水刷石、水磨石、拉毛批荡等); □5.石(如条石、石基础、石地面、石墙面、石 雕等); | □屋面(包括瓦面、屋脊、檐口等)( ) □墙面(包括墙头、墙身、勒脚/墙基等)( ) □构架( ) □地面(包括饰面层和垫层等)( ) □楼面( ) □天花( ) □基础( ) | |||||||||||||||

价值要素 |

| □6.土(如土坯/夯土等); □7.陶/瓷(如陶塑、嵌瓷、通花陶瓷压顶等); □其他 (如金包银、铁艺构件、油漆/彩绘等) | □门窗( ) □楼梯( ) □庭院/天井 ( ) | ||||||||||||||

□技术 | □1.体现通风/采光技术的构造(如通风孔、风兜、趟栊门、镂花窗、百叶窗、槛窗、直棂窗、卧棂窗、采光天花、光瓦、玻璃拱顶、水平长窗等); □2.体现隔热技术的构造(如阶砖隔热层、拱隔热层、双层瓦面、空斗墙等); □3.体现排水/防水的构造(如檐沟、卧沟、排水口、落水管、明沟、暗渠、天沟、石勒脚等); □4.体现遮阳/挡雨的技术构造(如雨棚、檐口三件、特色遮阳构件等); □5.体现防御性的构造(如防御门组件、射击口、走马廊等) □6.其他 | □屋面(包括瓦面、屋脊、檐口等)( ) □墙面(包括墙头、墙身、勒脚/墙基等)( ) □构架( ) □地面(包括饰面层和垫层等)( ) □楼面( ) □天花( ) □基础( ) □门窗( ) □楼梯( ) □庭院/天井 ( ) | |||||||||||||||

□装饰 | □1.特色装折 □2.特色构件(特色楼梯、楼板) □3.特色阳台 □4.西式铁艺 □5.西式柱式或拱券 □6.西式栏杆 □7.西式山头 □8.新艺术装饰线条 □9.彩画 □10.匾额/题字 □11.门楣、窗楣、门簪 □12.门官/天官神台/神龛 □13.望脊、正脊、侧脊、垂脊、戗脊等 □14.琉璃构件 □15.其他 | □屋面(包括瓦面、屋脊、檐口等)( ) □墙面(包括墙头、墙身、勒脚/墙基等)( ) □构架( ) □地面(包括饰面层和垫层等)( ) □楼面( ) □天花( ) □基础( ) □门窗( ) □楼梯( ) □庭院/天井 ( ) | |||||||||||||||

历史建筑价值要素示例Ⅰ

GZ_03_0040 塱头村近光里巷口书室鸟瞰图

GZ_03_0040 塱头村近光里巷口书室东立面图

GZ_03_0040 塱头村近光里巷口书室剖面图

GZ_02_0043 交通部第四航务工程局船舶修造厂旧址鸟瞰图

GZ_02_0043 交通部第四航务工程局船舶修造厂旧址剖面图

附录 D 历史建筑/传统风貌建筑保护责任人通知书

城市、县(区)人民政府关于确定 (建筑物、构筑物名称)保护责任人的通知

(所有权人、使用权人或代管人名称):

(建筑物、构筑物名称)已纳入历史建筑/传统风貌建筑保护名录,因你(你单位)是 (建筑物、构筑物名称)历史建筑/传统风貌建筑

(填:所有权人/代管人/使用权人),确定你(你单位)为 (建筑物、构筑物名称)的保护责任人。

请你按照省、市的相关要求对该栋建筑进行保护,合法合理地维护、修缮、使用、利用该建筑。若对保护责任人的确定存在异议的,可以向相关主管部门反映,县(市、区)人民政府将根据举证情况决定是否予以调整。

(联系人:***;联系电话:*******)

城市、县(区)人民政府

202*年**月**日

附录 E 历史建筑保护图则(参考)

附录 F 传统风貌建筑保护图则(参考)

附录 G 保护工程技术流程

附录 H《历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程备存申请表》

本表为历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程申请表,保护责任人填写后向主管部门提出申请,符合本表内容的经审批后施工。各地可参考本表格制定申请表。

申 请人 | 姓名 |

| 联系方式 |

| 身份证号 |

| ||

联系地址 |

| 身份 | □所有权人□使用权人□ 其他 | |||||

历史建筑基本情况 | 编号 |

| 名称 |

| 地址 |

| ||

层数 |

| 占地面积 |

| 建筑面积 |

| |||

年代 | □清以前 □清 □民国 □1950—1970 年代 □1980 年后 □具体年代: | |||||||

建筑主体结构 | □木 □砖 □砖木 □砖混 □钢筋混凝土 □其它 | |||||||

房屋用途 | □居住 □商业 □商住混合 □办公 □教育科研 □文化展览 □文娱设施 □旅业 □医疗卫生 □宗教 □祭祀 □工业 □仓储 □闲置空置 □其他用途: | |||||||

保养维护内容 | 保养维护部位 | 保养维护项目 | 对应部位保养前照片 | |||||

□庭院或周边环境 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□庭院垃圾清理 | ||||||||

防渗防潮 |

| |||||||

□修补疏通排水管道 □修补泛水和散水系统 | ||||||||

维护防灾设施 |

| |||||||

□消防设施维护 □消防器具配备 □可燃物清理 | ||||||||

□屋顶 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□屋面清扫植物、杂物堆积 □置换、修整屋顶(天面)铺地 □置换、修整屋面瓦片 | ||||||||

防渗防潮 |

| |||||||

□整修漏水部位 □泛水部位修补 □屋顶防水材料替换 | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□木构件白蚁查杀 □栏杆或女儿墙修整(不改变原貌) | ||||||||

□外立面 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□外墙粉刷(原色粉刷) □外墙面修补(不改变原貌) □外墙墙体修补(不改变原貌) | ||||||||

|

| □外墙清洗(不改变原貌) |

| |||||

□外墙打磨(不改变原貌) | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□栏杆修补(不改变原貌) | ||||||||

□外立面阳台修补(不改变原貌) | ||||||||

| 建筑清洁卫生 |

| ||||||

| □内墙粉刷 | |||||||

□内墙 | □内墙贴砖 | |||||||

| □内墙污垢清理 | |||||||

| □内墙墙体修补 | |||||||

| 建筑清洁卫生 |

| ||||||

| □门窗污垢清洁 | |||||||

| □门窗杂草清扫 | |||||||

| □门窗霉烂部分清理 | |||||||

| □窗框粉刷(原色) | |||||||

| □门的粉刷(原色) | |||||||

| 防渗防漏 |

| ||||||

| □窗墙缝隙填补 | |||||||

□门窗 | □门墙缝隙填补 □窗玻璃固定加紧密 | |||||||

| 维护结构构件 |

| ||||||

| □门五金件替换(非价值要素) | |||||||

| □木构件白蚁查杀 | |||||||

| □窗户整体更换(非价值要素) | |||||||

| □窗户玻璃更换(非价值要素) | |||||||

| □加设防盗窗(窗内侧加设) | |||||||

| □门的整体更换(非价值要素) | |||||||

| □门的局部整修(非价值要素) | |||||||

| 建筑清洁卫生 |

| ||||||

| □清理天沟、排水通道 | |||||||

| □清理落水口 | |||||||

| 防渗防潮 |

| ||||||

□排水沟与落水管 | □修补落水管接缝 □修补排水沟破损 | |||||||

| □调整落水管出水口 | |||||||

| 维护结构构件 |

| ||||||

| □加固落水管固定支架 | |||||||

| □替换排水沟和落水沟接口筛子 | |||||||

| 建筑清洁卫生 |

| ||||||

| □楼梯污垢清理 | |||||||

|

| □楼梯粉刷(原色) | ||||||

□楼梯 | 维护结构构件 |

| ||||||

□楼梯加固 | ||||||||

| □楼梯局部修整(不改变原貌) | |||||||

| □楼梯栏杆修整(不改变原貌) | |||||||

| □楼梯扶手修整(不改变原貌) | |||||||

| □设备管线 | □原位更换水电管线 □更改水电管线位置(非价值要素) |

| |||||

申请保 养原因 |

签名: 日期: | |||||||

确认保养维护内容和施工做法没有包含下列情况: 1、改变主立面或沿街可见立面的颜色(剥离或去除近年来后加的粉刷除外); 2、改变主立面或沿街可见立面形状(拆除后加的僭建物除外); 3、改变主立面或沿街可见立面材质(剥离或去除近年来后加的贴面材料恢复原状的除外); 4、在受保护的立面安装空调外机或其他设备; 5、在受保护的立面设置排水管道(修整原有落水管除外); 6、在主立面或沿街可见立面设置电线; 7、设置广告、招牌时遮挡、损坏特色部位、材料、构造和装饰等价值要素以致破坏历史环境要素, 或造成历史建筑整体风貌不协调; 8、添加与立面风貌不协调的雨篷或同一建筑设置多种风格的雨蓬; 9、封闭阳台或开敞式连廊; 10、加装防盗窗或防盗门,遮挡、损坏价值要素或破坏传统风貌; 11、改变门窗原状(颜色、样式、洞口位置或形状); 12、在原有建筑的屋顶加建; 13、随意增加荷载、从事损坏建筑主体承重结构或者其他危害建筑安全的活动; 14、在历史建筑内堆放易燃、易爆和腐蚀性的物品;

签名: 日期: | ||||||||

市县政府 主管部门意见及备存 |

签名: 日期: | |||||||

乡镇人 民政府、街道的 相关管理 部门意见 及备案 |

签名:日期: | |||||||

附录 J《历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程记录表》

本表为历史建筑和传统风貌建筑保养维护工程记录表,保护责任人填写后向主管部门备存。各地可参考本表格制定备存表

申 请人 | 姓名 |

| 联系方式 |

| 身份证号 |

| ||

联系地址 |

| 身份 | □所有权人□使用权人□ 其他 | |||||

保养维护内容 | 保养维护部位 | 保养维护项目 | 对应部位保养后照片 | |||||

□庭院或周边环境 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□庭院垃圾清理 | ||||||||

防渗防潮 |

| |||||||

□修补疏通排水管道 □修补泛水和散水系统 | ||||||||

维护防灾设施 |

| |||||||

□消防设施维护 □消防器具配备 □可燃物清理 | ||||||||

□屋顶 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□屋面清扫植物、杂物堆积 □置换、修整屋顶(天面)铺地 □置换、修整屋面瓦片 | ||||||||

防渗防潮 |

| |||||||

□整修漏水部位 □泛水部位修补 □屋顶防水材料替换 | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□木构件白蚁查杀 □栏杆或女儿墙修整(不改变原貌) | ||||||||

□外立面 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□外墙粉刷(原色粉刷) □外墙面修补(不改变原貌) □外墙墙体修补(不改变原貌) □外墙清洗(不改变原貌) □外墙打磨(不改变原貌) | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□栏杆修补(不改变原貌) □外立面阳台修补(不改变原貌) | ||||||||

□内墙 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□内墙粉刷 □内墙贴砖 □内墙污垢清理 □内墙墙体修补 | ||||||||

□门窗 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

|

| □门窗污垢清洁 □门窗杂草清扫 □门窗霉烂部分清理 □窗框粉刷(原色) □门的粉刷(原色) |

| |||||

防渗防漏 |

| |||||||

□窗墙缝隙填补 □门墙缝隙填补 □窗玻璃固定加紧密 | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□门五金件替换(非价值要素) □木构件白蚁查杀 □窗户整体更换(非价值要素) □窗户玻璃更换(非价值要素) □加设防盗窗(窗内侧加设) □门的整体更换(非价值要素) □门的局部整修(非价值要素) | ||||||||

□排水沟与落水管 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□清理天沟、排水通道 □清理落水口 | ||||||||

防渗防潮 |

| |||||||

□修补落水管接缝 □修补排水沟破损 □调整落水管出水口 | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□加固落水管固定支架 □替换排水沟和落水沟接口筛子 | ||||||||

□楼梯 | 建筑清洁卫生 |

| ||||||

□楼梯污垢清理 □楼梯粉刷(原色) | ||||||||

维护结构构件 |

| |||||||

□楼梯加固 □楼梯局部修整(不改变原貌) □楼梯栏杆修整(不改变原貌) □楼梯扶手修整(不改变原貌) | ||||||||

□设备管线 | □原位更换水电管线 □更改水电管线位置(非价值要素) |

| ||||||

保养维护工程 介绍 |

签名: 日期: | |||||||

附录 K 历史建筑和传统风貌建筑活化利用功能负面清单

负面清单 | 详细内容 |

功能不当 | 置换为影响价值保护的功能 |

结构隐患 | 未设置适当的安全距离或采取可行的安全措施,紧邻原有建筑加建建 (构)筑物 |

人为破坏建筑主体承重结构或进行不当加固 | |

年久失修,植物入侵,根系破坏结构 | |

消防隐患 | 在历史建筑内堆放易燃、易爆和腐蚀性物品 |

在木构历史建筑或木构价值要素空间中使用明火厨房 | |

在木构件上拉搭电线等用电设备,缺乏漏电保护装置 | |

改变平面格局 | 局部拆除价值要素构件 |

在原有建筑屋顶不当加建、改建,破坏历史风貌 | |

在原有建筑内部不当加建、改建,破坏原为价值要素的平面格局 | |

封堵骑楼原有公共廊道 | |

改变立面风貌 | 改变为价值要素的立面原有色彩 |

改变为价值要素的立面材质 | |

在为价值要素的立面后加空调外机、设备管线 | |

在为价值要素的立面后加破坏传统风貌的广告牌、标语 | |

在为价值要素的立面后加破坏传统风貌的雨棚 | |

拆除为价值要素的立面原有构件后未进行相应修复 | |

以金属门窗封闭开敞阳台或开敞式连廊 | |

封堵价值要素部位原有门窗洞口 | |

改变为价值要素的门窗原状(颜色、样式或形状) | |

后加影响价值要素保护和展示的防盗门窗 | |

破坏为价值要素的立面原有排水系统 | |

管理不当 | 缺乏管理,长期空置 |

历史建筑毗邻设置机动车停车场,且未设置防撞措施 |

附录 L 名词解释

1.历史建筑 Historic building

经城市、县人民政府确定公布,未公布为文物保护单位、也未登记为不可移动文物,具有一定保护价值,能够反映历史风貌和地方特色的建筑物、构筑物。

2.传统风貌建筑 Traditional style building

经县级以上人民政府确定公布,未公布为文物保护单位、历史建筑,也未登记为不可移动文物,具有一定建成历史,对历史地段整体风貌特征形成具有价值和意义的建筑物、构筑物。

3.历史地段 Historical heritage area

能够真实地反映一定历史时期传统风貌和民族、地方特色的地区。

4.预先保护 Beforehand protection

通过各地普查或经单位、个人推荐,尚未确定为历史建筑和传统风貌建筑,经专家认定的,具有一定价值的建筑物、构筑物, 明确在一定的申报期间内,该建筑不得无故人为拆除,应防止损坏。

5.价值要素 Value attributes

历史建筑和传统风貌建筑中最能体现该建筑历史风貌和地域特色的物质载体。(见附录 B)

6.保护工程 Conservation project

对历史建筑和传统风貌建筑所采取的保护措施和对相关历史环境所进行的保护整治工程,包括保护维护、抢险加固、修缮、加固改善、迁移等工程。

7.保养维护工程 Maintenance project

针对历史建筑和传统风貌建筑轻微损害所采取的日常性、季节性的养护措施。

8.抢险加固工程 Emergency reinforcement project

在历史建筑和传统风貌建筑突发危险、存在损毁危险时,由于时间、技术、经费等条件的限制,不能进行彻底修缮,对历史建筑和传统风貌建筑所采取的具有可逆性的临时抢险加固措施。

9.修缮工程 Repair and restoration project

为保护历史建筑和传统风貌建筑本体及修复其价值要素所必需的修缮措施,包括为恢复历史风貌而进行的局部复原工程。

10.加固改善工程 Reinforcement project

在不涉及价值要素的前提下,为提升历史建筑和传统风貌建筑结构安全、使用性能所采取的加固改善措施,包括对安全性不足的承重结构、构件及其相关部分的调整、增强、局部更换等措施。

11.迁移工程 Relocation project

因公共利益需要进行建设活动,对历史建筑和传统风貌建筑无法实施原址保护,并无其它更为有效的手段时所采取的将历史建筑和传统风貌建筑整体搬迁、异址保护的工程。

请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您