关于印发《东莞城市规划管理技术规定(2020年文件汇编)》的通知

东自然资〔2020〕266号

各镇人民政府(街道办事处七市府直属各单位:

《东莞市城市规划管理技术规定(暂行补充规定)》业经市人民政府同意,现一并纳入《东莞市城市规划管理技术规定(2020年文件汇编)》印发给你们,请认真贯彻执行。

东莞市自然资源局

2020年7月27日

《东莞市城市规划管理技术规定》文件汇编(2020版)

前言

“三区”叠加重大历史机遇下,“湾区都市、品质东莞”建设的深入推进,对城乡规划建设管理提出了新时代新的要求。在东莞市新型城镇化发展的新形势下,在国家国土空间规划体系建立和具体标准规范出台之前,城乡规划建设管理工作迫切需要改革创新过渡时期的管理体系,强烈要求根据新形势的需要对原管理标准进行补充修订,切实提高东莞城乡规划建设水平,并为今后与新的空间规划体系无缝衔接打下基础。

根据2019年第3次市城建工作领导小组办公室工作会议精神,结合东莞当前城乡建设、品质提升、市场环境等方面的实际情况,东莞市自然资源局对2010年5 月版的《东莞市城市规划管理技术规定》进行修改调整,并新增了交通、市政等方面内容,深化细化建筑设计等规范,形成了《东莞市城市规划管理技术规定(暂行补充规定)》(下称《补充规定》)。

为便于查阅和使用,东莞市自然资源局对现行条文进行梳理,并将生效的条文汇集形成《东莞市城市规划管理技术规定(文件汇编 2020 版)》。文件汇编包括《补充规定》(条文+条文说明)、《东莞市城市规划管理技术规定(2010 年 5月版)》保留条文以及《东莞市密度分区技术标准(试行)》等文件,作为我市国土空间规划完成前“过渡期间”的城乡规划和工程设计管理的主要依据。

本文件汇编颁布之日起,原《东莞市城市规划管理技术规定》(2010年5月版)中第一章、第三章(部分标准)、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章以及历次发布的补充规定同时废止。此前发布的有关规定与本规定不一致的,按照本文件执行。本文件未涉及的内容参照其它有关规定和标准执行。

本文件汇编解释权归东莞市自然资源局。今后国土空间规划体系构建完善后,东莞市自然资源局将及时根据国家、省最新政策规范,对《技术规定》进行全面系统修编,制定符合东莞国土空间规划管理的系统化、规范化的技术规定。

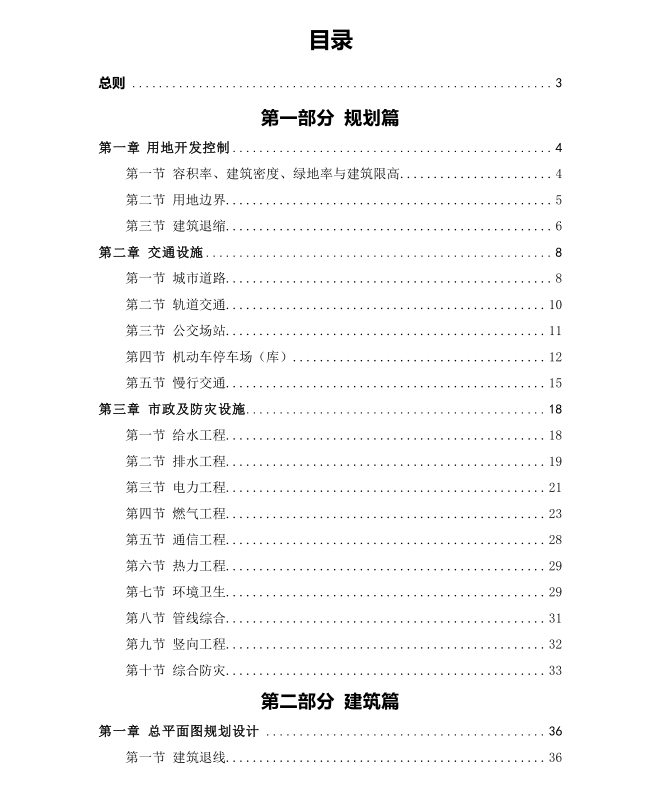

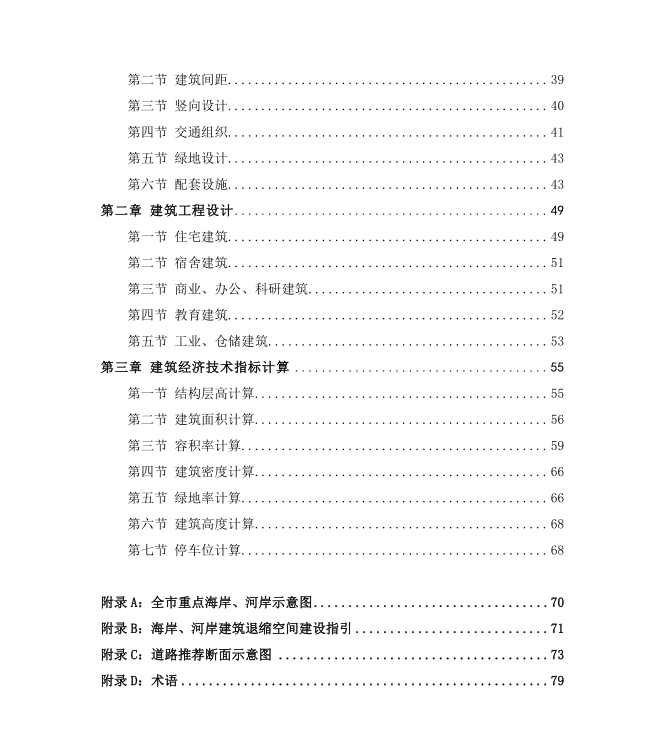

目录

一、《东莞市城市规划管理技术规定》二〇一〇年五月版(保留条文)

二、《东莞市城市规划管理技术规定》暂行补充规定(条文及条文说明)

三、关于印发《东莞市密度分区管理技术标准(试行)》的通知

《东莞市城市规划管理技术规定》

二〇一〇年五月版(保留条文)

目录

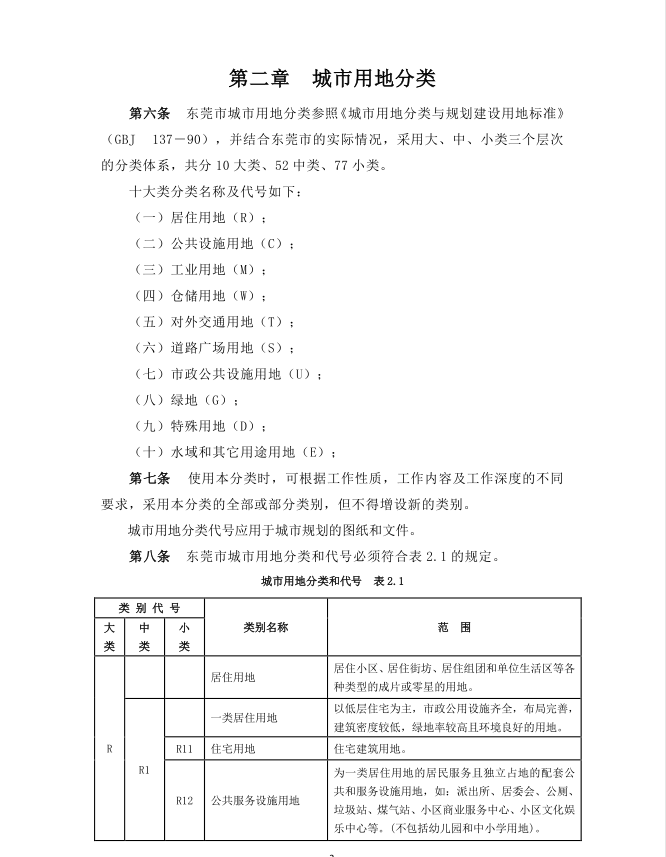

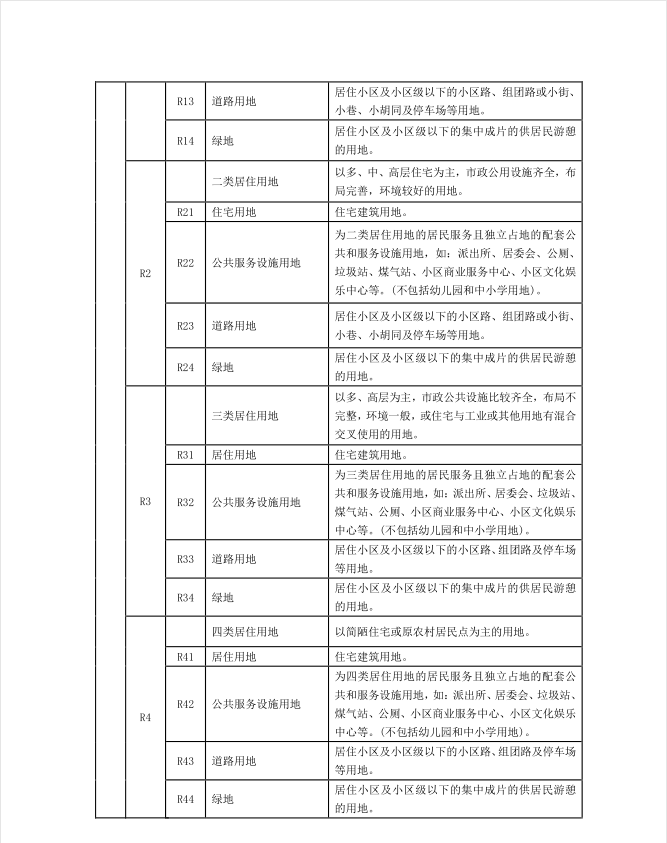

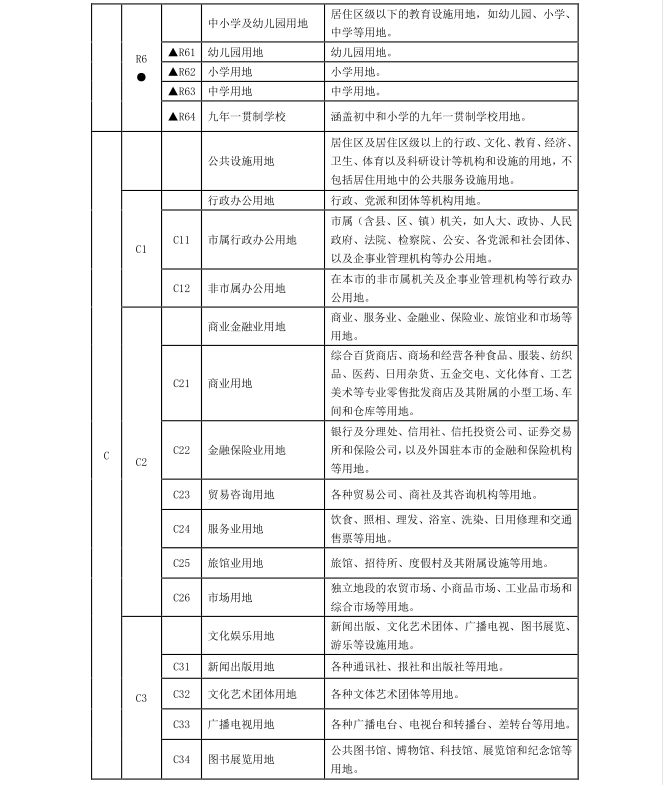

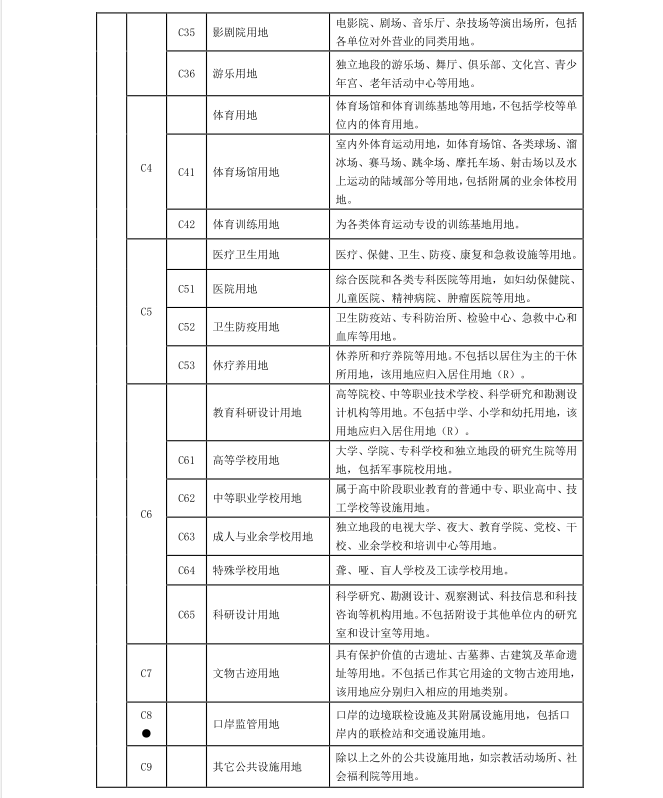

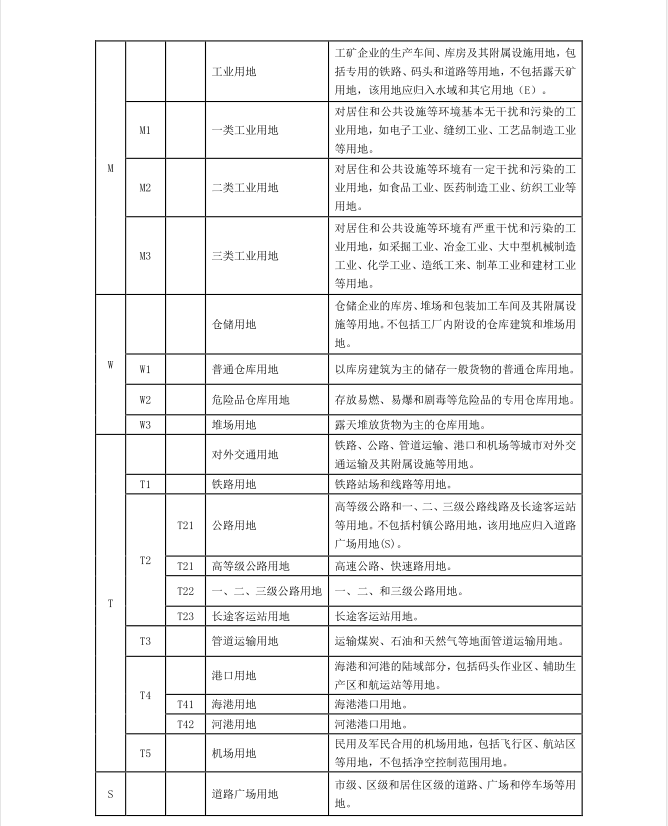

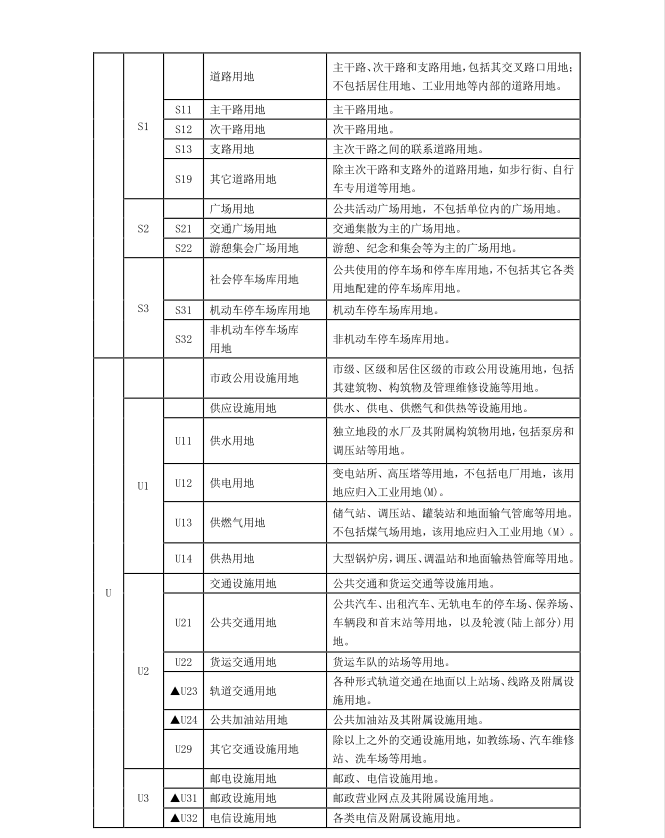

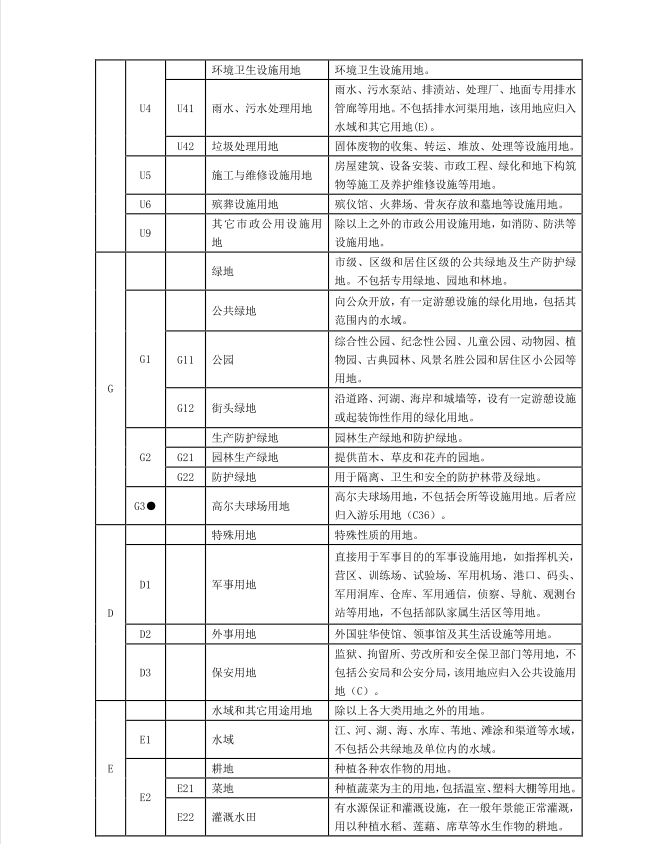

第二章 城市用地分类

第三章 城市公共设施

第三章 城市公共设施

第十条 公共设施的分类分级标准

(一)公共设施按照使用功能分八类:

(1)教育设施;

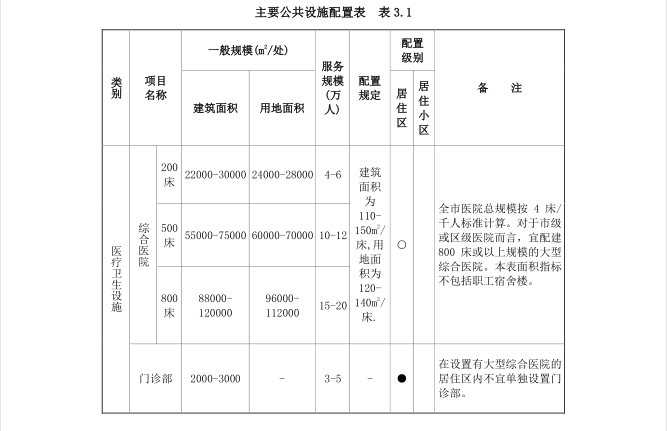

(2)医疗卫生设施;

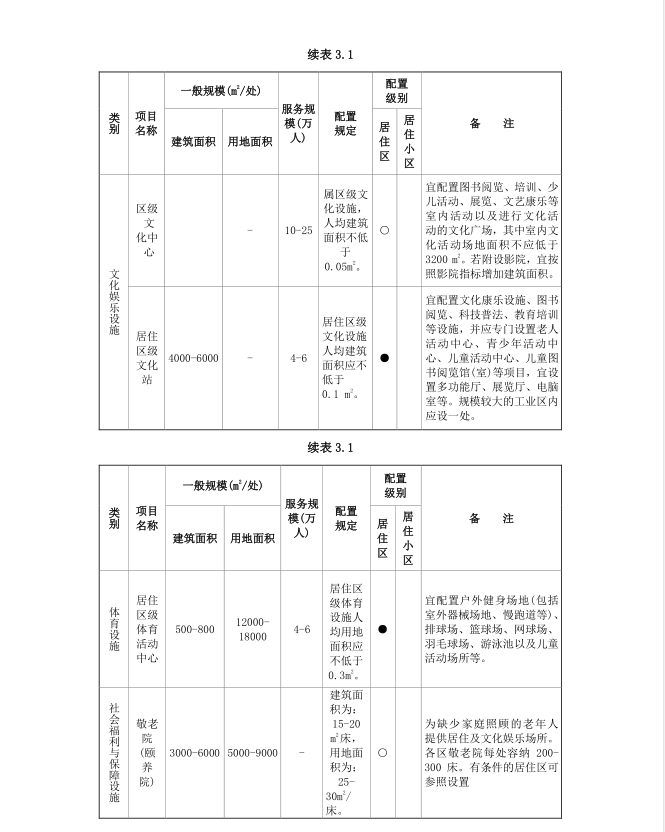

(3)文化娱乐设施;

(4)体育设施;

(5)社会福利与保障设施;

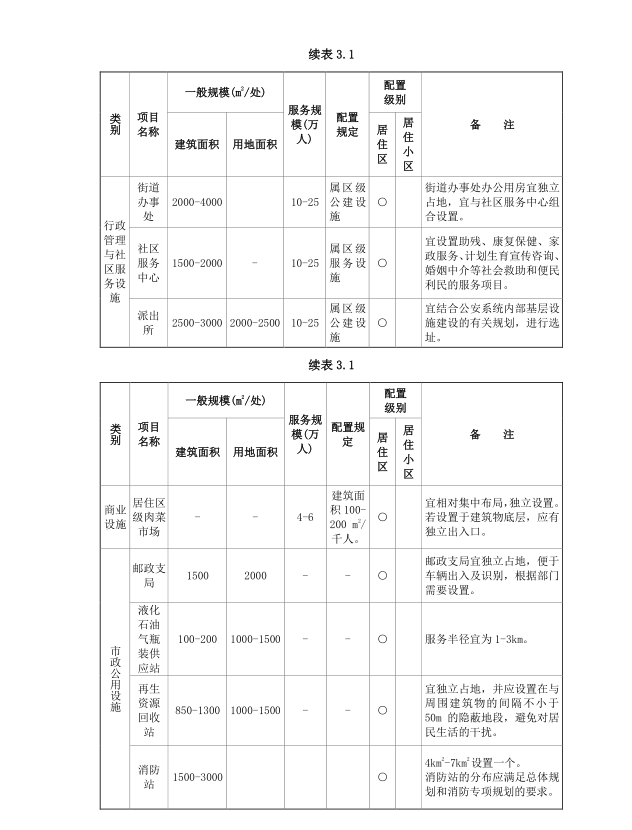

(6)行政管理与社区服务设施;

(7)商业设施;

(8)市政公共设施。

(二)公共设施按市级、区级、居住区和居住小区四级配置。居住区的人口规模为3~5万人,居住小区的人口规模为1~1.5万人。

第十一条 市级和区级公共设施的设置准则

市级和区级公共设施应根据城市规划的要求,与规划功能定位、社会经济发展目标和社会需求相适应,以市和区为单位,在符合相关标准的条件下,合理布置,统筹安排。

(一)市级和区级教育设施包括高等院校、中等专业技术学校、职业培训机构、寄宿制高中和特殊教育学校等。

(二)市级和区级医疗卫生设施包括综合医院、各类专科医院、卫生防疫设施、预防保健机构和急救网络设施。

(三)区级文化设施包括文化馆、图书馆、博物馆、影剧院和新华书店等,布局宜相对集中,独立设置于交通便利的中心地段,形成区级文化中心。

(四)区级体育设施包括体育场、游泳池和体育馆等,宜集中布局,形成区级体育中心。

(五)市级社会福利与保障设施应配置颐养院、儿童福利院和社会福利中心等项目,各区应配置敬老院和区级社会福利中心等基本设施,并应随着社会经济的发展不断完善。

(六)市级和区级商业设施应根据相关规划中所确定的市级和区级商业中心,统筹规划,合理安排相应的商业设施。

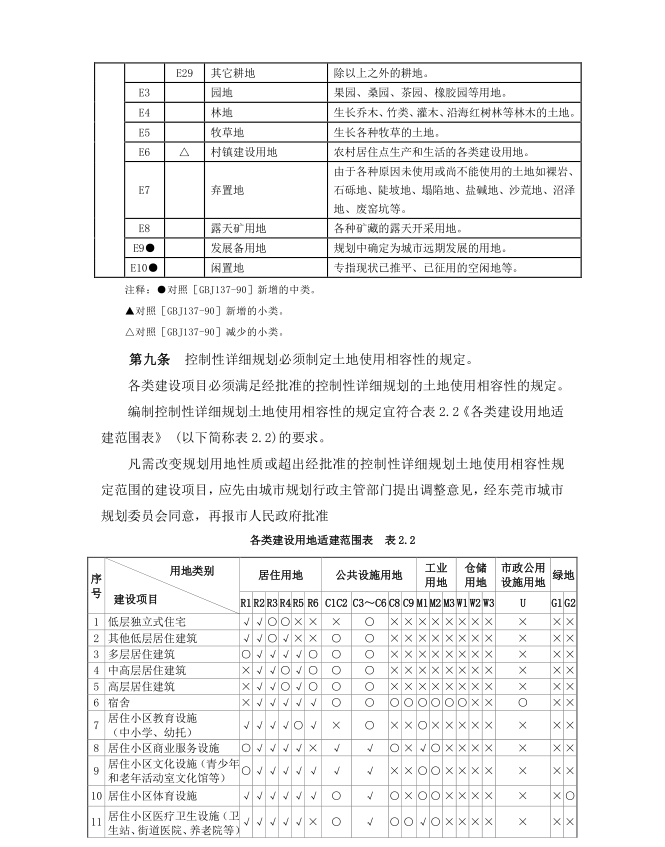

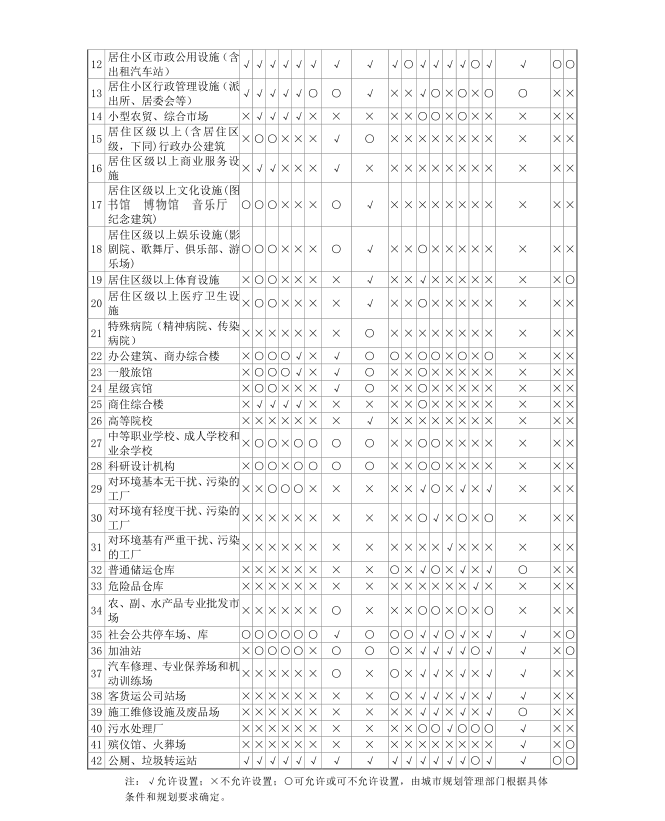

第十二条 居住区和居住小区级的公共设施的设置准则

(一)居住区和居住小区级的公共设施的设置水平,必须与居住人口规模相适应,公共设施项目的安排应符合表3.1的规定。当居住人口规模达到居住区和居住小区规模时,应按照表3.1的规定配置本级及以下各级公共设施项目;当居住人口规模介于居住区和居住小区规模之间时,除了按照低一级配置公共设施项目,还应根据需要选配高一级的部分公共设施项目;当居住人口规模大于组团小于居住小区时,应选配相应的小区级公共设施项目。

(二)居住区或居住小区的文化娱乐和体育设施宜集中设置于交通便利的中心地段,分别形成居住区、居住小区级公共活动中心。

(三)编制控制性详细规划应符合表3.1的规定。

第十三条 凡本章未涉及到的城市公共设施应符合国家、省现行的有关法律、法规及其它强制性标准的规定。

《东莞市城市规划管理技术规定》暂行补充规定

(条文及条文说明)

前言

为落实国家和广东省的规范和规定要求,进一步加强城市规划建设管理,2017年3月,原市城乡规划局启动了《东莞市城市规划管理技术规定(2010年5月版)》系统修订完善工作,并于2018年12月完成了初步成果,分为面向规划编制管理的《东莞市城市规划管理技术规定(修订稿)》(征求意见稿)和面向建设项目工程设计管理的《东莞市建设工程设计规划管理技术规定》(征求意见稿)两册内容,涵盖总则、用地分类与使用、密度分区与建筑控制、城市公共设施、交通设施、市政工程、城市设计、地下空间、历史文化保护、建筑设计等章节。2019年1月,因全市部门机构改革和国土空间规划体系改革相关工作影响,部分内容需待国家新标准新规定明确后重新制定,系统修订工作暂停推进。

为做好国土空间规划体系改革的过渡衔接工作,同时落实市城建工作领导小组工作会议的指示精神,配合东莞建设“湾区都市,品质东莞”的近期发展需要,经综合评估,2020 年初市自然资源局提出按照“系统谋划、分步推进”的工作思路开展修编。近期重点修订与国土空间规划体系改革影响较小,且与城市建设、品质提升关系密切,市场项目建设反馈需求强烈的管理标准,形成《东莞市城市规划管理技术规定(暂行补充规定)》(下称《补充规定》),作为我市国土空间规划完成前过渡期间的城市规划和工程设计管理的补充依据。国土空间规划体系基本稳定后,将结合国家、省最新政策规范开展全面检讨和系统修编,制定一套适用于国土空间规划管理的技术管理规定。

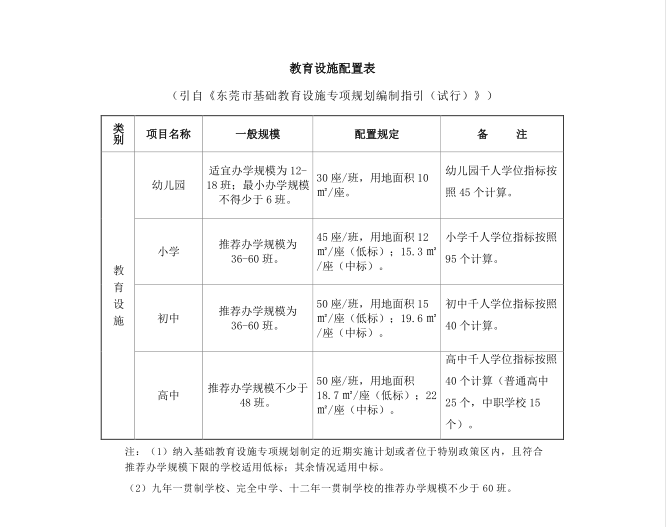

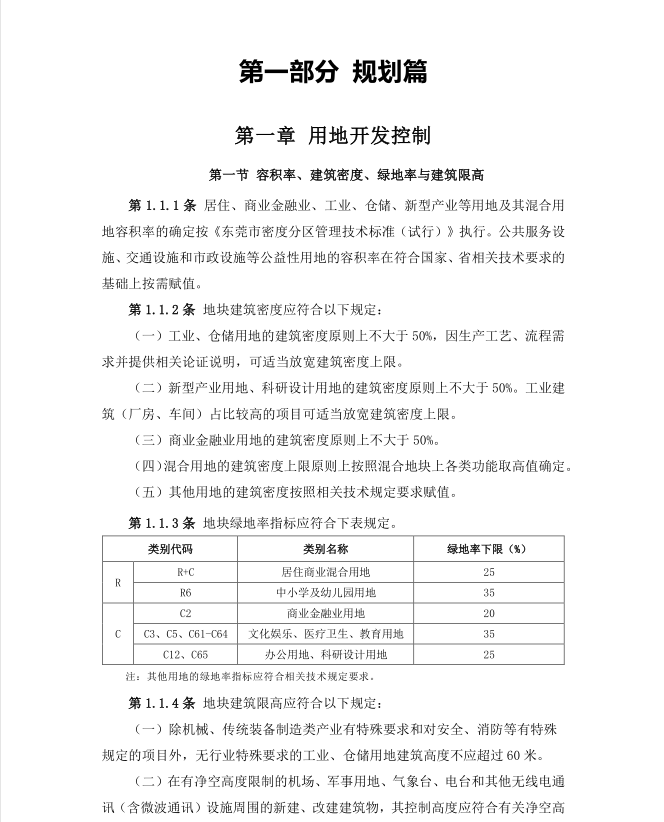

本次《补充规定》针对规划编制和项目设计,分别形成“规划篇”和“建筑篇”两大部分。本次重点修订了用地开发控制指标,增补了交通市政设施技术规范,充实完善了建筑工程设计标准等,具体包括用地开发控制、交通设施、市政与防灾设施、总平面图规划设计、建筑工程设计、建筑经济技术指标计算等六个章节。本《补充规定》结合原《东莞市城市规划管理技术规定(2010年5月版)》的部分保留条文,以及已发布的《东莞市密度分区技术标准(试行)》、《东莞市基础教育设施专项规划编制指引》等相关规定,将作为我市国土空间规划完成前过渡期间的城市规划和建设工程设计管理的主要依据。

总则

第0.0.1条 为了进一步提高东莞城乡规划建设水平,促进城乡规划编制和管理的标准化、规范化和法制化,在遵循现有法律法规和政策以及保持整体规划管理体系稳定的基础上,针对东莞社会发展、城市建设的自身需要,对《东莞市城市规划管理技术规定(2010年5月版)》进行修订与补充。

第0.0.2条 本《补充规定》围绕建设“湾区都市,品质东莞”的战略目标,以提升城市发展品质、促进土地节约集约利用、促进城市精细化管理为主要方向,进一步强化城乡规划的导向作用。

第0.0.3条 大力推进生态文明建设,保护东莞市良好的生态自然基底,维护生态自然格局。城乡规划建设应坚持生态优先、因地制宜的原则,充分尊重现状地形地貌和山形水系,避免占山填湖式建设,促进城市发展与自然资源保护相协调。

第0.0.4条 本《补充规定》以国家和广东省的有关规范及标准为基础依据,参照国内外城市先进经验,并结合东莞城市发展目标要求和实际情况制定。

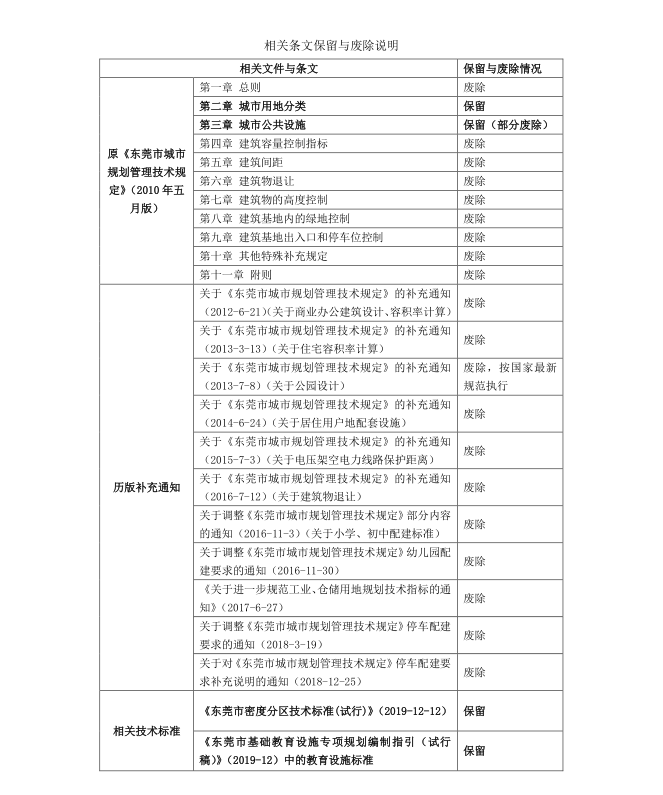

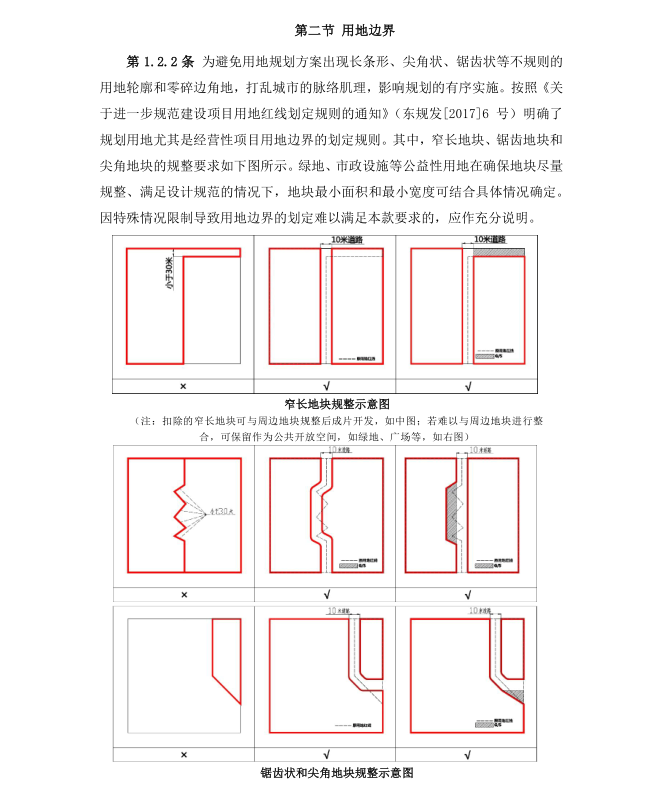

第0.0.5条 本规定条文自颁布之日起实施,原《东莞市城市规划管理技术规定》(2010年5月版)中第一章、第三章中的部分标准、第四章、第五章、第六章、第七章、第八章、第九章、第十章、第十一章的相关条文同时废止。国土空间规划体系建立前的过渡时期内,东莞市行政范围内的城乡规划和工程设计管理工作应按《东莞市城市规划管理技术规定(2010年5月版)》的保留条文、本《补充规定》条文以及其他有关规定执行。此前发布的有关规定与本规定不一致的,按照本规定执行。

第0.0.6条 本规则施行前,已通过审查批准的总平面规划方案、已办理建设工程规划许可的建筑物,在申请办理变更手续时,不涉及变更的部分内容可继续沿用原技术标准。

第0.0.7条 本规定由东莞市自然资源局负责解释。

条文说明

关于印发《东莞市密度分区管理技术标准(试行)》的通知

东自然资〔2019〕521号

各地人民政府(街道办事处),市府直属各单位:

《东莞市密度分区管理技术标准(试行)》业经市人民政府同意,现印发给你们,并提出以下工作要求,请一并落实:

一、政府收储用地统一采用密度一区,赋予市政府收储、市镇联合收储地块特别政策修正系数0.2;

二、《广深科技创新走廊(东莞段)空间规划》确定的省级、市级创新节点及近期三旧连片改造项目中的新型产业用地,赋予特别政策修正系数0.1;

三、园区、镇街密度分区图未完成备案前的过渡时期、旧村改造项目采用密度一区,其他城市更新项目采用密度二区,2018年重要更新单元容积率确定按照《东莞市更新单元容积率计算指引》执行。园区、镇街密度分区图结合国土空间规划一并编制,编制指引另行印发。

东莞市自然资源局

2019年12月12日

东莞市密度分区管理技术标准(试行)

东莞市自然资源局

2019.12

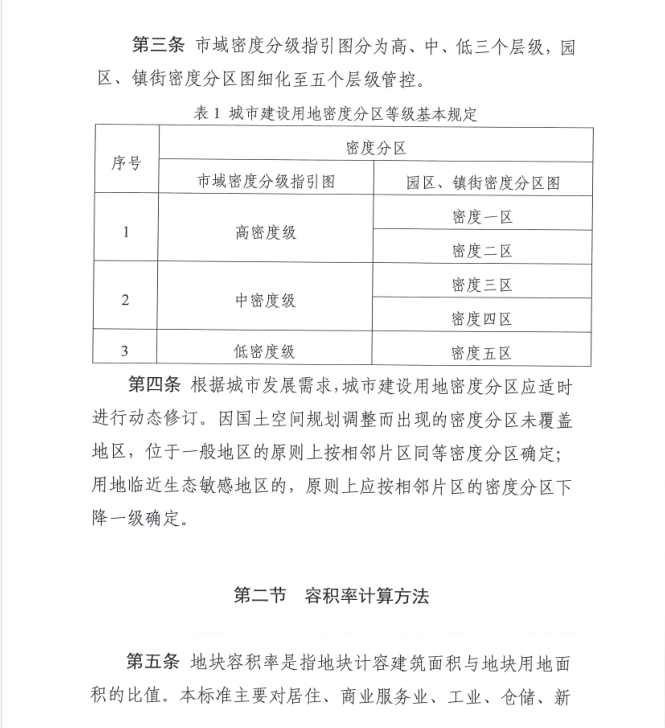

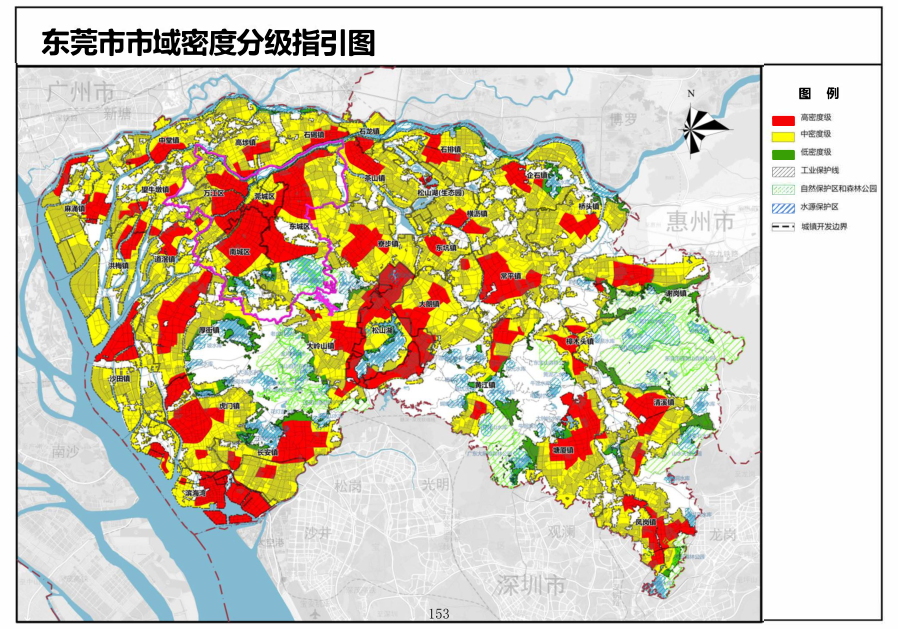

第一节 城市密度分区

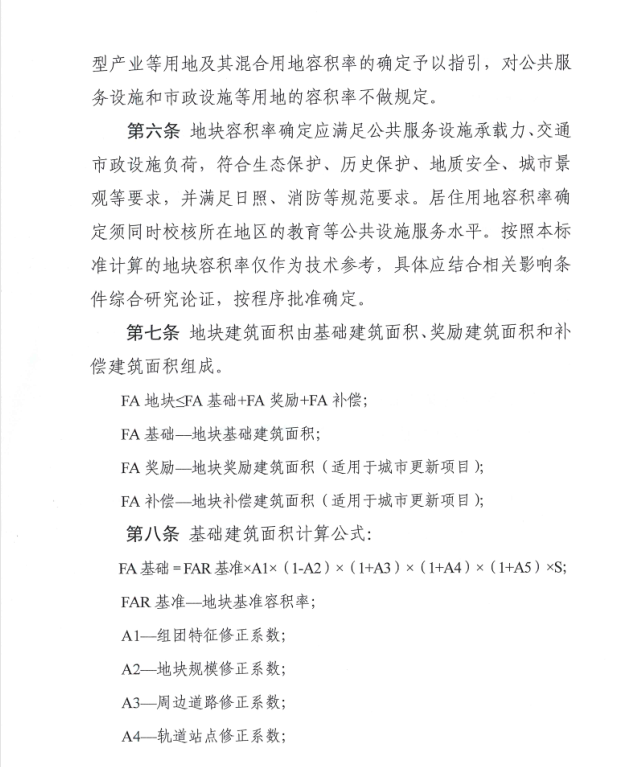

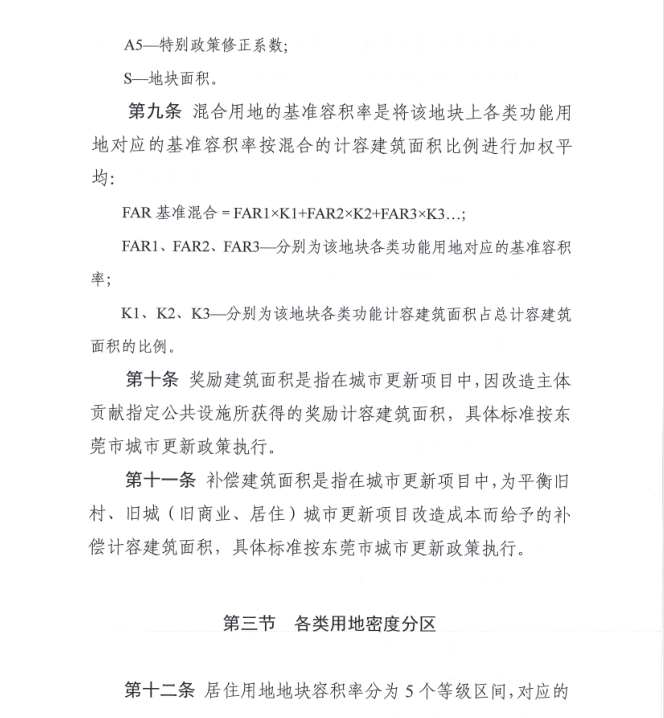

第二节 容积率计算方法

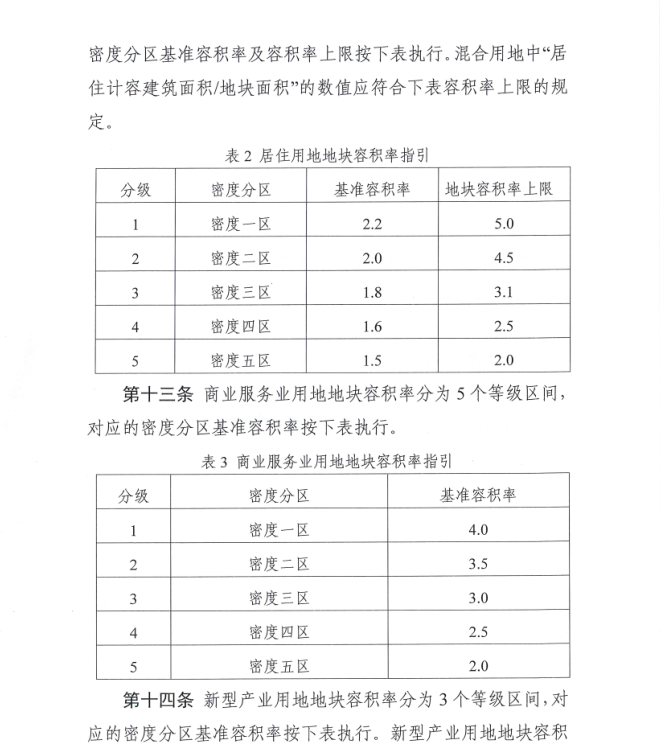

第三节 各类用地密度分区

第四节 修正系数

第五节 特定地区的密度分区及容积率

第六节 新编(修编)控制容积率管控

请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您