广州市住房和城乡建设局 广州市规划和自然资源局关于印发《广州市共有产权住房规划建设导则(试行)》的通知

穗建住保〔2020〕11号

各有关单位:

为加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,缓解无房家庭的住房压力,吸引人才,满足新市民住房需求,提升我市共有产权住房规划建设精细化管理水平,提高住房品质,现将《广州市共有产权住房规划建设导则(试行)》(以下简称《导则》)印发给你们,并对有关实施问题通知如下:

一、本通知及所附《导则》适用于本市行政区域内新建共有产权住房的选址、土地供应、空间规划、勘察设计、施工、监理等规划建设及其监督管理活动。

二、规划和自然资源部门在集中新建或配建共有产权住房国有建设用地使用权出让挂牌(招标)文件中应载明“建设共有产权住房应按《广州市共有产权住房规划建设导则(试行)》执行”,并进行相应的规划设计方案审查,依法进行日常监督。

三、开发建设单位在工程总承包、设计、施工、监理、建材采购等的招投标环节,应将《导则》中有关装配式建造、全装修成品交房、绿色建筑、海绵城市建设等要求明确到招标文件中。设计单位、施工图设计文件审查机构应依据相关法规和《导则》开展设计和施工图审查工作,确保设计质量。施工和监理单位应按照相关法规和《导则》开展相应工作,确保施工质量。

四、建设工程质量监督部门要加强施工过程中的质量监管,将建筑材料、隐蔽性工程和全装修成品交房质量纳入工程质量重点监管范畴。

五、开发建设单位预售共有产权住房的,必须按照《广东省商品房预售管理条例》要求设置样板房,其布置、装修和设备的规格、型号、样式、品牌、质量等,应当符合当事人约定并与实际交付使用的共有产权住房一致,样板房在当事人约定的住房交付日期前不得拆除并应配合购房人在收房时进行现场比对、调查取证。购房人认为样板房与所接收住房存在差异提出异议的,当事人应按购房合同约定的争议条款处理,争议解决前样板房不得拆除。

六、开发建设单位对共有产权住房的整体质量及售后服务负总责。正式交房时应向购房人出具《室内空气质量检测报告》、《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》,其中《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》应符合《关于在全省执行统一的商品住宅使用说明书和商品住宅质量保证书的通知》(粤建房〔2018〕84号)、《导则》和当事人其他约定要求。

七、本通知自2020年1月23日起执行。纳入共有产权住房管理的其他项目参照本通知执行。

广州市住房和城乡建设局

广州市规划和自然资源局

2020年1月23日

广州市共有产权住房规划建设导则(试行)

1总则

1.1目的

1.1.1为规范和指导广州市共有产权住房规划建设,提高住房品质,根据国家相关规范及标准,结合本市实际,制订本导则。

1.1.2共有产权住房应遵循适用、经济、安全、绿色、美观的要求规划设计建设,推行实施装配式建造、全装修成品交房,执行绿色建筑一星级及以上标准,按海绵城市建设要求进行建设。

1.1.3本导则未涉及的部分,应按照国家及本省、市现行有关住宅的规划设计、建筑施工及竣工验收标准执行。

1.2适用范围

1.2.1本导则适用于本市行政区域内新建共有产权住房的规划和建设活动。

2术语

2.0.1共有产权住房

本导则所称的共有产权住房,是指纳入城镇保障性安居工程,由政府投资或提供政策优惠,按照有关标准筹集建设,以部分产权设定销售价格,面向符合规定条件的本市城镇户籍无房家庭和非本市户籍无房家庭供应,实行政府与承购人按份共有,并限制使用、收益和处分权利的保障性住房。

2.0.2中心六区

广州中心六区指传统意义上的越秀区、荔湾区、海珠区、天河区、白云区中心五区及番禹区。

2.0.3全装修

建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成,达到建筑使用功能和性能的基本要求。

2.0.4装配式建筑

由预制部品部件在工地装配而成的建筑。

2.0.5装配式内装修

以标准化设计、工厂化部品和装配化施工为主要特征,实现工程品质提升和效率提升的新型装修模式。

2.0.6实用率

套内面积和建筑面积之比。

2.0.7绿色建筑

绿色建筑是指能够达到节能减排目的,在建筑物的全寿命周期内,节约资源、保护环境、减少污染、为人们提供健康、适用、高效的使用空间,最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。绿色建筑评价指标体系应由安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等指标组成,由高到低划分为三星级、二星级、一星级和基本级。

2.0.8海绵城市

海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路、绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用,有效的控制雨水径流7实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

3依据

3.1标准规范

3.1.1 《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018

3.1.2 《住宅设计规范》GB 50096-2011

3.1.3 《住宅建筑规范》GB 50368-2005

3.1.4 《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

3.1.5 《无障碍设计规范》GB 50763-2012

3.1.6 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

3.1.7 《城市居住区热环境设计标准》JGJ286-2013

3.1.8 《广东省绿色建筑评价标准》DBJ/T15-83-2017

3.1.9 《装配式建筑评价标准》DBJ/T15-163-2019

3.2地方法规

3.2.1 《广州市城乡规划技术规定》(广州市人民政府令第158号)

3.2.2《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》(市政府令第138号)

3.2.3《广州市建设项目雨水径流控制办法》(广州市人民政府令第107号)

3.2.4《广州市人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑加快推进建筑产业现代化的实施意见》(穗府办规〔2017〕14号)

3.2.5《广州市海绵城市规划设计导则(试行)》(穗水〔2017〕247号)

3.2.6《广州市建设项目停车配建指标规定》(穗国土规划规字〔2018〕6号)

4规划布局

4.1一般规定

4.1.1规划设计必须遵循中华人民共和国各项有关规划和建筑设计规范的规定,应符合各项城乡规划和现行《广州市城乡规划技术规定》的相关要求。

4.2规划选址

4.2.1按照有利于促进职住平衡、产城融合,居住区应当根据本市国土空间规划,结合城市功能定位和产业布局进行项目选址,优先安排在安居需求较为集中,生活配套设施规划较为齐全的区域,临近城市公共交通站点应同步配套建设。

4.2.2地质条件适宜,与周边建筑距离须满足规划、环保、卫生等相关部门的距离要求。

4.3规划指标

4.3.1集中新建的共有产权住房居住区用地容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率等规划建设指标应符合本区域控制性详细规划要求,按照不低于普通商品住房居住区指标掌握。

4.4规划设计

4.4.1规划设计应当布局合理、空间紧凑、利用充分,建筑以南北向布局为主,宜设计底层架空,形成良好的日照、采光、通风等环境。

4.4.2规划设计应符合城市设计对公共空间、建筑群体、园林景观等环境设施的有关控制要求。

4.4.3规划设计应满足均好性要求,各项用地规划指标、居住品质平均水平不应低于同一居住区商品住房平均水平,严禁对同一居住区商品住房与共有产权住房分隔使用、区别服务。

4.4.4合理规划组织交通流线,组团内应实现人车分流。综合考虑公共活动场地与步行系统的设置,注重塑造有利于居民交流的公共活动空间。

4.4.5机动车停车位应合理布局,宜集中设置。停车位数量应符合相关法律、法规、规范、标准等要求。地下车库的人行出入口,应与住宅连通或设置在便于出行的部位;地下车库的人行出入口应设置电梯。

4.4.6自行车停车位宜地面设置,并结合公共空间考虑共享自行车停车需求。非机动车数量不低于1.0泊/100m2建筑面积。

4.4.7配套公共服务设施按照用地规划条件要求配建。其中,商业服务设施可根据生活便利需求进行配置,中心六区按不大于住宅建筑面积的3.3%进行设置,其他区按不大于住宅建筑面积的5%进行设置。配套公共服务设施应与住宅同步规划、同步建设、同步投入使用。

4.4.8配套设施中的公共厕所、变配电房不得设置在住宅底层;再生资源回收点应设置于建筑首层,并以便民、不扰民为原则。

4.4.9集中新建住房超过500套或建筑面积大于4万m2的共有产权住房居住区,除执行《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》外,应配置室内面积不小于200m2的社区活动中心,综合设置健身室、图书室、生活用品售卖部、公共会客室、共享储物柜等,为居民提供文化、生活、交流场所。

4.4.10周边缺乏办公场所或邻近创业创新区域的居住区,可适当考虑设置一定面积的共享办公场所,满足职住平衡、网上远程办公需求。

4.4.11严格遵守国家居住区、居住建筑无障碍设计规范进行设计,为老年人、残障居民提供生活便利。

4.5绿化景观

4.5.1居住区环境应结合绿地、景观设计和微环境处理,综合考虑室外活动场地、步行系统和景观小品的设置设计宜吸收岭南文化元素。

4.5.2应结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,充分考虑植被的视觉层次、叶色质感、树形冠幅、四季色彩的搭配,采用乔、灌、草结合的复层绿化,以大乔木为绿化骨架,绿地配植乔木不应少于3株/100m2。

4.5.3宜种植适应广州当地气候和土壤条件的乡土植物,选用少维护、耐侯性强、病虫害少、对人体无害的植物。

4.5.4夏季户外活动场地应有遮阳措施,遮阳覆盖率限值应满足规范要求。行道树或遮阳设施的遮阳面积应能覆盖人行道50%的面积。

4.5.5应采取合理的雨水径流控制措施,优选室外绿化、可渗透地面设计,合理设置绿色雨水基础设施,确保开发后的场地平均径流系数不超过开发前的平均径流系数。

4.5.6居住区内人行道、室外停车场、自行车道和其建设工程外部庭院应当分别设置渗透性铺装设施,其渗透铺装率不低于70%。

5单体设计

5.1一般规定

5.1.1设计方案应满足相关法律、法规、规范、标准及本导则的要求,并应遵循标准化、模数化、一体化的原则,统筹建筑、结构、设备管线、装修等各专业,充分考虑住宅使用年限和可适应性。

5.1.2住宅的公共出入口或外围道路位于窗户、阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应采取雨棚、绿化隔离等防止高空物体坠落伤人的安全措施。

5.2面积标准

5.2.1套型设计应符合住宅设计规范的要求。新建项目套型建筑面积以90m2以下的中小套型为主,一般不应超过120旷。中心六区90m2以下套型比例原则上不低于80%、其他地区不低于60%,套型面积以70-80m2为主,严格控制建筑面积在60m2以下的套型比例,最小套型建筑面积不应低于45m2。住宅单元同层户数设置一般不超过8户,套型以两居室或三居室为主,户型实用率应达到75%以上。

5.3层高和套内空间

5.3.1共有产权住房层高不应低于2.9米。

5.3.2各套型功能布局合理,各功能空间面积及交通面积应与套型总建筑面积相匹配。功能分区应明确合理,做到动静分离、干湿分离。

5.3.3套内日照、天然采光、通风、隔声应满足相关规范要求。

5.3.4户型应为独立的居住单元,包括卧室、起居室、厨房、卫生间、阳台等基本功能空问,不宜出现异型平面布置,应满足基本设施摆放位置要求,每户应有独立阳台。

5.3.5无障碍住房的设置及空间设计应符合《无障碍设计规范》的要求。

5.3.6户内应设阳台,对于放置洗衣机的阳台,应采取相应的防水和雨污分流措施。

5.3.7户内应设置玄关柜、壁柜、吊柜等储藏空间,并宜充分利用建筑结构和构造,采用标准化、装配式成品柜体;应合理设计冰箱和洗衣机位置;应预留安装空调设施的条件。

5.4公共楼梯问、电梯厅

5.4.1楼梯间和电梯厅宜自然采光和通风。

5.4.2楼栋内公共交通布局应合理。四层及四层以上新建住宅应设置电梯,改建的无电梯楼栋应力口装电梯。电梯数量应与居住人数相协调,设置位置应便于居住者出行。十二层及十二层以上住宅,每单元设置电梯不应少于两台,其中应设置一台可容纳担架的电梯。担架电梯可与消防电梯及无障碍电梯合设。消防电梯额定速度应满足消防规范的要求。

5.4.3楼栋内门厅、电梯厅、走廊的楼(地)面应采用防滑地砖等硬质铺装。

6装配式建筑及绿色建筑

6.0.1全面实施装配式建筑,应用BIM技术,配合城市信息模型(CIM)平台建设。根据建筑高度和层数合理选型装配式建筑体系,并应符合我市关于装配式建筑的相关要求。实施全装修成品交房,鼓励采用装配式内装修。

6.0.2执行绿色建筑一星级及以上标准,按海绵城市建设要求进行建设,推广使用绿色节能环保材料及相关技术。

6.0.3建设智慧社区,推广使用智能化建筑技术。推行无线网络、光纤到户全覆盖,试点安装人脸识别系统、云门禁系统。

7全装修设计

7.0.1建筑设计方案应以全装修成品交房的完整产品为目标进行方案策划,严格执行一体化设计。装修应符合安全、环保、节能、耐用、经济的原则。

7.0.2应按照标准化、模数化进行设计,控制套型种类,实施厨、卫标准化模块,室内模数和建筑模数应协调。

7.0.3全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定。装修材料应采用安全环保、耐久性强、耐清洗、维修替换方便的材料。

7.0.3成品交房的最终状态应与结构、水、暖、电、信息等各专业配合协调,内装与管线综合以及设备应统筹协调配置。

7.0.4推广应用成熟、安全、适用的装配化技术。

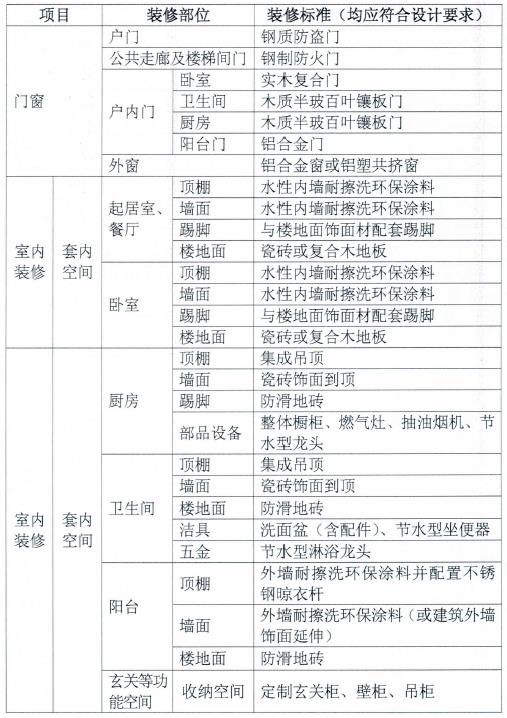

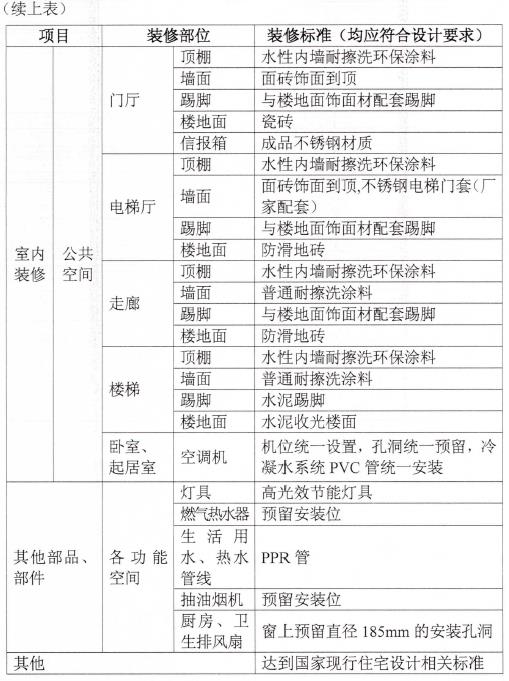

7.0.5共有产权住房室内装修应不低于表7.0.5-1标准。

表7.0.5-1共有产权住房室内最低装修标准

请在用户中心修改联系方式,以便我们联系您